Мария Кулагина. Не парабола, а гипербола

Поставив легендарную пьесу-параболу Брехта на свой лад, Юрий Бутусов выиграл “Золотую маску”. Несмотря на большой успех постановки, хочется взглянуть на нее трезвым взглядом и сказать честно, что получилось, а что — не очень.

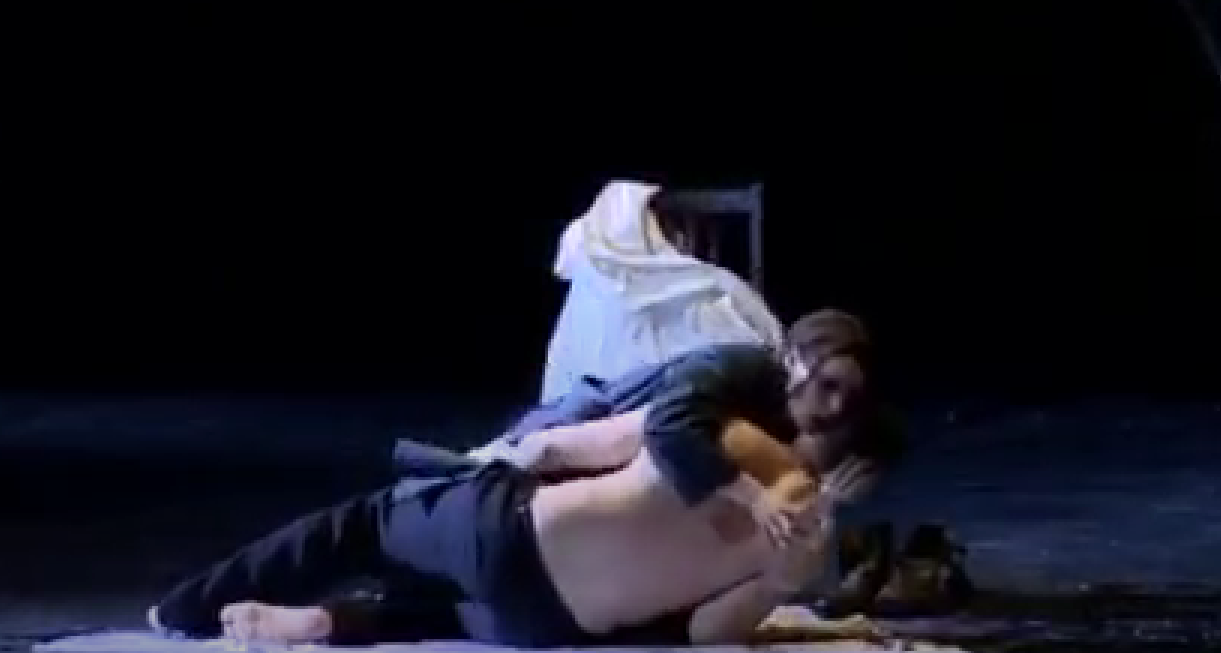

Александра Урсуляк, конечно же, поражает своим мощным исполнением Шен те/Шуи та. Градус экспрессии задается с первого ее появления, и на протяжении всей постановки он только повышается. Эта экспрессия — главная движущая сила спектакля, ее так много, что порой поражаешься уровнем пафоса, например, количеством сцен, где Шен те чуть ли не в позе Пьеты обнимает других персонажей, как мать, успокаивающая младенца.

Помимо потрясающей актерской игры, хочется отдать должное сценографии и внимательному отношению к деталям: накладные усы из портсигара, порванные колготки, нарисованные бакенбарды во второй части спектакля смешиваются на героине, показывая ее терзания между двумя личностями. Сценография в целом напоминает подход “Берлинер Ансамбля” по работе с цветом и светом: в спектакле задействованы черный, белый, синий и красный; в каждой сцене они взаимодействуют по-разному, усиливая необходимое настроение. Работа с костюмом помогает раскрытию образа главной героини: она носит белое, когда полностью растворяется в любви и доброте, и черное платье в эпизоде со свадьбой, когда пытается быть в мире Янг Суна. В этой же сцене есть и другой очень красивый момент работы со сценографией, который хочется отметить: вся сцена строится вокруг красного воздушного шара, который Янг Сун балансирует на бокале. Вокруг — темнота. Янг Сун увлечен шаром и не видит ничего вокруг, будто это единственное, что его по-настоящему интересует, как и жизнь летчика. Шен те в черном платье пытается играть в эту игру, но ничего не выходит. Вместо нее на сцену выходит Александра Лебедева, исполняющая роль Богов, и вовлекается в гипнотический танец вокруг красного шара; для Янг Суна это имеет мало значения, весь его фокус сконцентрирован на одном, на красном, на желанном, и это разоблачает его эгоизм.

О сценографии хочется сказать еще две вещи. Во-первых, использование двух музыкальных тем для передачи двойственности в первой половине спектакля: для Шен Те играет нежно-лирическая, а для Шуи Та — что-то сильно напоминающее акустическую версию композиции Black Strobe — I’m a man (2007). Во-вторых, песок и вода, как две противоположные стихии, обволакивают спектакль. Сезуан — пустыня, а Шен те в нем — спасительный дождь. Все время мокрая, она создает ощущение бесконечного плача по трагической судьбе доброго человека.

Тонкими деталями полна работа с пластикой актеров. В эпизоде, когда Шуи Та разговаривает с цирюльником об ужине, а затем в сцену входит Янг Сун, Шуи та переключается на Шен те без каких-либо видимых изменений. Хотя так ли это на самом деле? Если посмотреть на пластику актрисы, то переход из Шуи та в Шен те в этой сцене происходит после того, как она меняет позу: ровно и уверенно поставленные на пол ноги она прижимает к груди и обхватывает себя руками. Эта поза уязвимого ребенка, который хочет защититься, обнять себя. Такими тонкими пластическими решениями, которые раскрывают двойственность Шен те/Шуи та, остается только восхищаться.

Двойственность характерна не только для Шен те. Александр Матросов играет Водоноса Ванга то с гротескной мимикой, то как уверенного и спокойного человека. Этот прием (а также пение зонгов на немецком языке и танцы во время разговоров) поддерживает эффект остранения, что в духе театра Брехта.

Тем не менее, хочется посетовать на то, что у Бутусова с брехтовским театром идет вразрез. Так же, как и Боги уходят со сцены, когда водоносец просит их помочь Шен те, зрители уйдут из зрительного зала после ее финальной мольбы (“Помогите!”), потому что из пьесы убран финальный зонг, обращенный к зрителям. Бутусов ставит нас с Богами на одну позицию: позицию смотрящего отдаленно, откуда-то свысока, позицию персонажа, который молча наблюдает за разворачивающимися событиями и равнодушно уходит от чужих проблем. Бутусов это преподносит как данность и факт, с которым зрителю не дают возможность поспорить и изменить.

Другой критический момент, который идет сильно вразрез с брехтовским текстом, — это взаимодействие образов Шен те и Шуи та. У Брехта между ними выстроено некое расстояние, которое у Бутусова уничтожается переодеванием на сцене. Сцена со штанами Шуи та при этом теряет свой смысл. Шен те и Шуи та — один человек, и в этом не остается никаких вопросов. Актриса разрывается между Шуй та и Шен те, и в целом, кем она сейчас является внешне как будто становится не так уж и важно. В той же сцене, когда цирюльник разговаривает с Шуи та, он надевает на него (ее?) многочисленные бусы и украшения, символизируя тем самым финансовое благополучие, которое он может предоставить Шен те. Подобные решения путают зрителя, заставляют сомневаться, кого он сейчас видит на сцене: Шен те или Шуи та? Произносимые слова героев не соответствуют происходящему, поэтому возникает вопрос: с чьей точки зрения мы смотрим за этой искаженной реальностью, сквозь чью призму восприятия? Что же, второстепенные персонажи всегда знают, к кому они обращаются, поэтому остается два варианта: ставится под сомнение либо точка зрения зрителя, либо идентичность главной героини. Хочется склониться именно ко второму: мы смотрим на мир сквозь психологию Шен те/Шуи та и вовлекаемся в ее личную психологическую драму. Это ощущение усиливают и фотографии девочек, периодически проецируемые на задники.

Пьеса полна такого личного трагизма. Даже мешки в табачной лавке в первой половине напоминают собой окопы — три часа мы наблюдаем за нескончаемой битвой Шен-те с самой собой, которая ее изнуряет. Без финального зонга пьесы и вовсе кажется, что мы смотрим на трагическую смерть человека. А ее “помогите” — это предсмертный вздох. Финал — это самая важная точка, собирающая все впечатления, собранные за 3 часа спектакля воедино, и очень важно, чтобы он собрал их правильно. Например, если фильм Федерико Феллини “Ночи Кабирии” обрезать на предпоследней сцене, в которой героиня падает наземь от отчаяния и просит себя убить, а не завершить так, как это сделал режиссер, — торжеством жизни со всеми ее несчастьями и улыбкой сквозь слезы — то тонкий комментарий Феллини о вечном противоборстве добра и зла превратится в мрачную историю о гибели. К сожалению, это произошло с “Добрым человеком из Сезуана”. Мне кажется, Брехту не свойственно оставаться в плане трагедии, а у Бутусова вышло именно так. После трех часов наблюдения за криком, плачем, физическими испытаниями в виде всяческих обливаний водой и посыпаний себя песком, хочется засунуть голову в этот песок и больше не смотреть на страдания.

У Брехта всегда есть тонкая грань между реальностью и фантазмом, щель, в которой находится зритель на протяжении пьесы, которая заставляет сравнивать одно с другим. Эта щель создается посредством смешения смешного и страшного, знакомого и незнакомого. В пьесе Бутусова очень много страшного, и почти нет смешного. Мне кажется, это заставляет зрителя определить происходящее в одну категорию, категорию вымышленную, и разрушает эффект, которого пытался достичь Брехт.

Обобщая, хочу сказать, что “Добрый человек из Сезуана” Бутусова — впечатляющая, яркая, экспрессивная постановка, отошедшая от брехтовской задумки. Брехт хотел, чтобы мир изменился к лучшему, в связи с этим хочется задать вопрос: а чего же хочет Бутусов?

майнор «Театр с Нуля», рук. Маргарита Кожекина

Нашли опечатку?

Выделите её, нажмите Ctrl+Enter и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!

Сервис предназначен только для отправки сообщений об орфографических и пунктуационных ошибках.