Семинары НУГ

21.12.2024 Восемнадцатый семинар НУГ. Доклад Д.В.Герасимова «Некоторые проблемы и стратегии при передаче ономастической лексики в переводах "Курантов"»

На заключительном семинаре НУГ один из участников проекта представил свое исследование, посвященное передаче ономастической лексики как одному из элементов техники перевода. В фокусе внимания Данилы Герасимова находились переводы иностранной прессы, выполненные служащими Посольского приказа в 17 веке. Материалом исследования стали как опубликованные тексты (седьмой и шестой тома издания "Вести-Куранты", так и архивные материалы (РГАДА. Ф. 155. 1691). В исследовании Данила Герасимов отталкивался от того, что проблему передачи имен в курантах уже освещала в исследовательской части шестого тома "Вестей-Курантов" шведская исследовательница И. Майер. Так, Майер сосредоточилась на таком аспекте перевода имен как транслитерация или транскрипция, которые применялись, по мнению исследовательницы, когда персонаж был не совсем известен переводчикам. Наоборот, когда имя было известно, переводчик переводил очень варьирующиеся в немецких и голландских газетах формы имен однообразно. Также исследовательницу интересует и плохое знание переводчиками правил чтения французского языка:

Также исследовательница освещает проблему "перевода" имен , т. е. когда иностранное имя (если это не персонаж русского происхождения) приобретало русифицированную форму. Правда, происходило это очень в редких случаях, и переводчик чаще всего пользовался именно транслитерацией. См. пример:

Пример такого перевода в более поздних курантах был найден надежно только один: превращение Joseph Bamfielt в Памфила.

Данилу Герасимова в первую очередь интересовало не варьирование между транслитерацией, транскрипцией и унификацией, когда все же имя сохраняло связь с тем обликом, который представлен в газетах -- исследователь обратил внимание на приобретение именем в процессе перевода форманта, отсутствующего в оригинале. Так, Данила Герасимов обратил внимание на передачу немецких имен с получастицей "von" и французских имен с получастицей "de" с помощью относительного прилагательного с суффиксом "-ск-". Интересным образом, обнаружилось, что такую же стратегию переводчик использовал для передачи локативных групп с предлогами "in", "aus", если данные предлоги стояли при имени собственном, либо при названии какого либа рода деятельности.

Также иногда частица "von" могла транслитерироваться. И, как выяснилось, происходило это с большей вероятностью тогда, когда персонаж был хорошо известен русским политическим элитам, которым читались газеты, а также переводчикам.

Другой, заинтересовавшей исследователя темой стало приобретение именем форманта "-ус-". Данный формант прибавлялся к именам, когда те называли европейских монархов. Интересным замечанием также служит, что польские монархи не получали честь иметь у своих имен данный формант. Мы обнаружили этот формант у имен монархов Испании, Священной Римской Империи, а также Дании. Вероятно, такое использование форманта корнями уходит в практику Посольского приказа, в документах которых (например, "Памятниках Дипломатических Сношений...") обнаруживаются похожие механизмы.

Все примеры выдвинутых теоретических положений см. в презентации:

ИменаКуранты (PPTX, 7.52 Мб)

28.11.2024 Семнадцатый семинар НУГ. Доклад Е. И. Кисловой «Фамилии духовенства 18 века и проблемы идентификации персоналий в документах семинарий»

Е. И. Кислова, преподавательница Школы Филологии НИУ ВШЭ, своим докладом продолжила цикл заключительных встреч НУГ, посвященным именам позднего периода. Доклад приглашенного лектора был посвящен анализу фамилий русского духовенства по документации 18 века. Исследовательница начала выступления с перечня тех вопросов, ответ на которые может дать исследование семинарских документов с ономастической точки зрения: 1) проследить путь ученика по разным классам 2) установить идентичность учеников в разных классах 3) прояснить дальнейшую биографию человека 4) выяснить происхождение.

При этом исследовательница исходила из недостаточной изученности традиций, как происходило имянаречение в семинарской среде. Все, что известно об этих механизмах, умещается в ряд тезисных высказываний: 1. «Фамилии у русского духовенства появляются с середины XVIII века». 2. Они не всегда наследовались от отца к сыну: фамилия могла быть разной у братьев. 3. Люди могли носить несколько фамилий одновременно (Гедеон Криновский, Рычковский, Авриксельский; Василий Григорович Барский, Киевский, Беляев, Плака, Альбов; Димитрий Стародубский Сечений Сеченов). 4. Искусственные фамилии могли присваиваться при выпуске из семинарии. 5. Существовали фамилии-статусы («платоники»). Изменение статуса приводило к изменению и такой фамилии.

В конспективном виде исследовательница представила выводы относительно возможных трансформаций, которые могли претерпевать изначально не-семинарские фамилии. Все эти трансформации так или иначле связаны с приобретением именем малороссийского облика, поскольку учителя в семинариях чаще всего являлись украинцами по национальности.

Многочисленные примеры из ранней и поздней документации 18 века можно увидеть в презентации:

Презентация_ЕИКислова (PPT, 3.45 Мб)

14.11.2024. Шестнадцатый семинар НУГ. Доклад Д. С. Крылова (ИРЯ РАН) «Об антропонимах из берестяных грамот, найденных в 2024 году»

Д. С. Крылов, аспирант и младший научный сотрудник ИРЯ им. В. В. Виноградова РАН, выступил на семинаре научно-учебной группы с докладом. Он был посвящён именам собственным, которые встречаются в берестяных грамотах, найденных в 2024 году. В текстах этого сезона мы обнаруживаем особенно много материала, ценного для исследователей древнерусской ономастики. Однако из-за того, что чаще всего грамоты сохраняются фрагментарно, некоторые имена читаются плохо, и часть из них можно реконструировать только гипотетически (таковы, например, грамоты № 1192 и 1196).

Ниже в сокращённом виде даны тексты нескольких грамот и комментарии докладчика к ним. Презентацию со всеми текстами, которые были использованы в докладе, можно найти по ссылке на платформе «Яндекс Диск».

1173

(оу ) [д]м[а]-а церевие :~ оу братогости (цере)[в]ие:~ на [с]трѣ[н](ьс)[к]е и҃ : [ц](еревие)

оу м[ир]--- в҃е церевие :~ на [г](а)[ри] : довое (церев)ие :~ оу вадогощ[ѣ] в҃е цереви[е]

оу став(ра цере)вие :~ [з]а мохъмъ в҃е [цере]вие :~ оу милоцѧ в҃е церь[ви]е :~

оу лѣс(а в҃е це)ревие :~ на горь на троих[ъ ц]ерьвиѧхъ оу борилѣ в҃е :~

(оу) --[д]ѣни(цѧ н)огата :~ оу ст----овицѧ г҃: рѣзанѣ.:. оу хотѧ[т](е в҃е це[р](евие)

(оу оз)ера на церьвиѧхъ :~ оу сестр[ѧ](тини)ць :д҃: це[ревие п]о вежь :~ оу миха(лѧ ц)еревие .:

[о](у нѣ)жьковее церьвие :~

Дма-а. Гипокористика. Возможно, имя образовано от основы настоящего времени глагола *dum-tei > дѫти, соответственно *dum-om > дъмѫ. Помимо этого вероятно усечение имени Дъмитръ до консонантного базиса с последующим прибавлением форманта -ан-. Наконец, может иметь место описка и пропуск гласной о в имени Доманъ.

Вадогощ[ѣ]. Упоминание жены под притяжательным прилагательным, образованным от имени мужа или отца. Необычна основа вад- (вероятно, от глагола вадити, «жаловаться», «доносить»). Абсолютное большинство подобных имён образуются из основ с нейтральным или положительным значением (Пирогость, Доброжир). Здесь, напротив, основа с отрицательной семантикой.

Оу Милоцѧ. Возможна описка и пропуск слога (Миловичь). С другой стороны, иногда встречаются гипокористические формы с суффиксом -ч- или -ц- (Негочь, Хочь, Жирочь).

Оу Борилѣ. Известна современная фамилия Борилин, по-видимому не засвидетельствованная в древних памятниках. Возможна гипокористика от имени Бориславъ.

1182

оу несодиле :е: коуно : оу :ӏ:вана [г]ривена :ӏ: пѧ[те н](огато) …

оу невера :з҃: гривено оу твереше :г: гривене оу захарье гривена .ӏ. пѧте но[гатъ]

оу жаса :д: гривене бе :ӏ: коуно :оу микоуле поло чьтверьте гривене дежа жи.та

оу ставора гривена ꙋ витовича оу овогене.е. гривена :ӏ: коуно ꙋ провоше :ӏ: коун[о]

оу жидиль со обрадомъ :е: гривено во полѧмѧти оу мохънь :г: коуне дежа рожи {н}

оу шенека полотрьте:е: гривене а невере сѧ поруочиле оу некреше :е: на вереши

оу матеѧ :ӏ: ꙋ петра :ӏ: ꙋ :ӏ:ванока :д: гривене :в: дьже рожи оу льхона :в: дьж[е] рож[и]

оу жаса :в: дьже рожи оу захарь.е дьжа оу :ӏ:леки дове ногате оу матеѧ :д: беле

Наиболее интересны формы «оу Шенека» (ср. Шенковский уезд в топонимии) и «у Некреше» (не встречавшееся ранее имя Некреща? Возможна описка с предвосхищением окончания, на этом месте можно ожидать притяжательное Некрашая, то есть жена или дочь Некраса).

1192

лоугѣ чл҃вѣ ка иевана ѳедо‐

ра гюрьѧ[к]а петра лазорѧ

ѳеклоу катери вароу ирини

марье овъдогии ѧна

Формы Лоугѣ, Гюрьѧ[к]а и Овъдогии могут объясняться озвончением глухих согласных (Луки, Кюрьяка, Евдокии).

1196

17.10.2024 Пятнадцатый семинар НУГ, на котором был обсужден пилотный выпуск базы данных."Пилотный проект базы данных: поправки, комментарии, расширение возможностей".

Приглашенный эксперт Даниил Игнатьев (Утрехтский Университет) встретился с участниками НУГа для обсуждения стратегий улучшения и расширения созданной версии базы данных. Участники встречи проанализировали инструкцию к дополнению базы данных, вывод библиографической информации и классификацию тегов. Особенное внимание было уделено функции поиска по базе данных: был обсуждён ряд замечаний об ориентации в поиске повторяющихся имён и в поиске по тегу и источникам. В результате было принято решение о переработке расширенного поиска и уточнению простого поиска (в частности, добавлении функции поиска по окончанию и серединным элементам имени, по году создания источника).

.png)

.png)

.png)

19.09.2024 Четырнадцатый семинар НУГ, на котором был представлен доклад Е. В. Буденной, К. И. Гуревич, Е. О. Флейшер и С. Д. Страховой "Записаться в кабалу: именослов новгородских кабальных книг"

В ранних текстах гипокористические формы использовались чаще всего в том случае, если имя ощущалось древнерусским “ухом” заимствованием (гипокористическая форма помогала адаптировать его).

С конца XV в. в эпистолярном этикете закрепляются т.н. полуимена , т. е. гипокористические формы типа Ивашко, Васька, которые использовались в деловой переписке, однако полуименем мог именовать себя только сам отправитель письма, тогда как адресат сообщения обыкновенно обозначался полной формой имени.

Изначально в деловом узусе гипокористические формы использовались только для обозначения лиц низкого социального статуса, однако позднее с XVI в. это правило ослабело.

Исследователи решили пересмотреть концепцию о низком социальном статусе использования гипокористики – наблюдения над новгородскими кабальными грамотами позволило подойти к семантике гипокористических форм с иной стороны. Материалом доклада стали новгородские кабальные грамоты за 1598-1603 гг. (600 вхождений).

Кабальные грамоты демонстрируют, что гипокористической формой мог называться не только заемщик (то есть заведомо человек более низкого статуса, если мы оцениваем социальный статус по экономическому благосостоянию), но и свидетели-послухи.

Несколько слов о том, что такое кабальная грамота:

Исследователи особенно тщательно подошли к рассмотрению структуры кабальной грамоты, поскольку позднее ими были найдены признаки распределения, зависящего от расположения имени в той или иной структурной части грамоты.

Если расписать все возможные формы имен, встречающиеся в кабальных грамотах, то получится следующий список:

В отличие от более ранних текстов берестяных грамот – кабальные грамоты используют меньшее количество словообразовательных моделей для гипокористики. В них исследователи не обнаружили формы на - ята , - хно , - ша .

Руководствуясь получившейся классификацией, исследователи взглянули на распределение получившихся 5 моделей в зависимости от материального положения носящих то или иное имя лиц. Получилось следующее распределение:

В указанном перечне исследователи обратили внимание на тот факт, что губные старосты и заимодатели, казалось бы, по социальному статусу не сильно друг другу противопоставлены, но внутри кабальных грамот формы их имен вступают в оппозицию (губные старосты не имеют патронимов, а “господа” имеют).

Заемщики, вопреки ожиданиям, именуются не так редко полными формами имени, но не расширенными. Отсюда исследователи задались вопросом: от чего зависит именование заемщика гипокористической формой имени? И здесь они снова обратили внимание на структуру кабальных грамот:

На этом слайде исследователи показали, что один и тот же человек мог одновременно носить разные гипокористические имена. Снизу читаем: Иванко, Иванъ, Ивашко.

Особые закономерности были выявлены по отношению к именам послухов – также во взаимосвязи со структурой кабалы:

Итогом поиска взаимосвязей между формой имени и структурой документа:

На последнем слайде исследователи представили общие выводы работы:

27.05.2024 Триннадцатый семинар НУГ, на котором был представлен доклад В. И. Вдовиной и Г. И. Титова "Литовская метрика как источник по ономастике Великого Княжества Литовского"

Разные исторические традиции по-разному именуют тот язык, на котором разговаривало население ВКЛ (с кон. 14 - сер. 16 вв.) - исследователи принимают точку зрения, что это был рутенский. Именно к этому моменту относится создание Метрики. Слово “метрика” появляется поздно, в 16 веке (“коронная”, “литовская”).

В состав источников, которые называются сегодня “Литовской Метрикой”, включается как наследие княжеской канцелярии ВКЛ, так и архивы захваченных ВКЛ городов. В одном комплексе источников собранные разные по своему составу документы (издано 500 томов).

Материалом исследования станет 4 книга Литовской метрики: до Люблинской Унии и Третьего Статута, который требовал именовать язык канцелярии русским.

Князья. В целом, ономастикон князей Гедиминовичей схож с ономастиконом Рюриковичей - представлены канонические христианские формы. Князья вообще не носят литовских имен.

Многоязыковое и полиэтническое сообщество Великого Княжества Литовского накладывало отпечаток и на представленный в Метрике лексикон.

Влиянием полиэтничности можно объяснить те модели, по которым образованы имена Метрики: двусоставного славянского имени и литовского патронима (или наоборот). “Еско”, например, существует и в современном литовском ономастиконе.

Представлена и другая модель – когда человек именуется не двумя именами разного происхождения, а когда его имя строится из двух элементов: славянского корня и литовского форманта.

Существуют исследования, прослеживающие имена русских эмигрантов в Великом Княжестве Литовском: иногда этом можно определить по характеру польских формантов при образовании имен от славянских основ (К. Ю. Ерусалимский)

Зависимость от социального статуса, как и в случае древнерусских летописей, при выборе имени скорее отсутствует.

Однако некоторые закономерности заметны: суффикс -ец-.

Подавляющее большинство использование имен с данным суффиксом не обладают высоким происхождением. При этом, конечно, есть исключения:

Презентация с доклада В. И. Вдовиной и Г. В. Титова доступна по ссылке на платформе «Яндекс Диск».

08.04.2024 Двенадцатый семинар НУГ, на котором был представлен доклад Д. В. Герасимова «Поиски функционального распределения форм имени Семен в Новгородской Первой Летописи»

Доклад был сделан по следам находок находящейся в печати статьи "Вариативность древнерусских личных имен: основные случаи и возможные трактовки " за авторством Е. В. Буденной, К. И. Гуревич, Калинина А. А. и Герасимова Д. В. В статье подробно излагались возможные трактовки разнообразных случаев варьирования личных имен в летописном, эпиграфическом материале, а также берестяных грамотах. Одной из глав статьи являлась глава, посвященная найденным случаям варьирования личных имен Новгородских посадников. В этой главе показывалось - с опорой на монографию Backlund A., Personal Names in Medieval Velikij Novgorod , Stockholm, 1959 - что в некоторых контекстах (связанных со смертью или церковью) имена посадников приобретали более грецизированную форму (с наличием зияний, неестественными древнерусскому языку согласными и неудобными сочетаниями согласных).

В докладе была сделана попытка выяснить на примере одного варьирующегося имени трех посадников (Семен-Смен Борисович, Климович и Михайлович), можно ли найти случаи подобного распределения для персонажей с иной сюжетной ролью и иным социальным статусом.

Результатами наблюдений стали хоть и не строго императивные, но найденные случаи похожего влияния сюжета на употребление более или менее грецизированной формы личного имени. Так, князья (Лугвений Ольгердович и Симеон Гордый) именуются только полными формами имени - Семеон. Новгородцы, находящиеся в милости у князя, которым благоволят, скажем, властные структуры, а также новгородцы, отмеченные сочувствием летописца - будут опять же употребляться с полной формой имени. Так же будет употребляться имя новгородца, заложившего храм.

Стяженная форма Смен не обнаруживает какой-либо связи с сюжетным контекстом. Можно сказать, что эта форма имени является, в отличие от маркированной Симеон или Семеон, формой не-маркированной или нейтральной и употребляется во всех остальных случаях (сгорел дом, разграбили), а также.

Таким образом, можно сказать, что доклад продолжает линию исследования, намеченную в публикации, а также предлагает новые случаи варьирования для трактовки.

Презентация с доклада Д. В. Герасимова доступна по ссылке на платформе «Яндекс Диск».

04.03.2024 Одиннадцатый семинар НУГ, на котором был представлен доклад К. И. Гуревич «Форманты древнерусского имени в половецких генеалогиях»

Русско-половецкие взаимоотношения, согласно различным источникам, предстают перед сегодняшним исследователем очень интенсивными вплоть до XIII в. Эти взаимоотношения характеризуются практически ежегодными военными столкновениями с редкими перерывами на союзы. Хоть и информация о войнах более широко представлена, сообщается в летописях и о союзах.

В центре внимания К. И. Гуревич попали преимущественно образования с суффиксами -ич, -ович и -евич. С помощью данных формантов в древнерусских текстах обыкновенно вводились: отчества (Михаил Ярославич), именование по деду (Давыдовичи), принадлежност ьк клану (Рюриковичи), принадлежность к родовой группе (рюриковичи).Удивительным образом в текстах летописей встречаются дериваты с использованием вышеназванного форманта от основ, предположительно отсылающих к половецким именам.

Рассмотрим примеры: половецкий князь Осолук, который впервые упоминается после смерти Всеволода Ольговича, участвует в борьбе Ольговичей и Мстиславичей на стороне первых. Среди половцев, помогавших Святославу Ольговичу, упоминаются Тюнрак и Камос Осолуковичи. Как показывает материал летописи, половецкий князь Осолук неоднократно встречался в летописях.

Концентрация на этом имени и на дериватах от него позволяет гипотетически наметить долгую историю взаимоотношений половецкого клана с древнерусскими князьями. Факты, собранные в таблицах, показывают как многократны упоминания этого имени.

Также некоторые случаи половецких отчеств (а именно так толкуются Осолуковичи выше) могут быть вполне истолкованы как обозначения родовой принадлежности:

Слишком большой временной промежуток не позволяет трактовать Оурусовича как отчество, поэтому в этом случае можно предположить о референции к родовой принадлежности.

Подводя итоги, история использования в летописях половецких имен открывает богатые перспективы к описанию русско-половецких взаимоотношений, которые напрямую в тексте летописей не характеризуются. Встречаемость того или иного имени на долгом временном промежутке может позволить судить о плодовторности русско-половецких контактов.

Презентация с доклада К. И. Гуревич доступна по ссылке на платформе «Яндекс Диск».

25.01.2024 Десятый семинар НУГ, на котором был представлен доклад А. И. Грищенко «Глоссирование личных имен в восточнославянском правленом пятикнижии XV века»

В начале доклада А. И. Грищенко осветил место Правленого Пятикнижия в традиции русских переводов Ветхого Завета. Прежде всего лексндр Игоревич указал, что текст, по которому "правился" бытующий в русской традиции перевод Ветхого Завета, -- это так называемый "Масоретский текст". Самый древний и авторитетный на настоящий момент список "Масоретского текста" находится в собрании А. С. Фирковича, №143 (РНБ). В этом издании текст библии написан на старо-татарском языке и передан еврейским символами.

Именно глоссы тюркского происхождения были обнаружены А. И. Грищенко в некоторых списках Правленого Пятикнижия (далее - ПП). Например, к лексеме "Египет" в ПП на маргиналиях дана глосса "Мисирьда", что отсылает к тюркскому слову, обозначающему эту часть света.

Что касается имен собственных, то Александр Игоревич так же проследил в некоторых случаях их глоссирования тюркские корни. Результаты своих наблюдений ученый представил в виде таблицы:Так, основной текст ПП повторяет грецизированный вариант того или иного еврейского по происхождению антропонима, а вот в глоссах приведены варианты, близкие к тем, что представлены в Масоретском Тексте.

Более интересный случай - это глоссирование имени "Иосиф" как "Исуп":

Александр Игоревич предполагает, что еврейское имя, которое в арабском языке превратилось в Yusuf, в результате процессов делабиализации (нейтрализации огубленности гласного) и частой для славянских языков мены F-P это имя могло превратиться в Isup. В подтверждение своей теории Александр Игоревич приводит данные из литературы и документов Посольского Приказа, где запечатлено переходное состояние этого имени на его пути к финальному варианту Исуп:

Таким образом, Александр Игоревич показал, как тюркские имена постепенно становились частью бытового языка жителей России и проникали ( в том числе через глоссы) в культурное пространство самих высоких регистров книжности.

Презентация с доклада А. И. Грищенко доступна по ссылке на платформе «Яндекс Диск».

21.11.2023 и 28.11.2023 Восьмой и девятый семинары НУГ, на которых был представлен доклад А. Ф. Литвиной и Ф. Б. Успенского «12 тезисов о многоименности»

На состоявшемся 21.11.2023 и 28.11.2023 докладе были кратко сформулированы основные принципы, в соответствии с которыми наиболее продуктивно может изучаться христианская многоименность в Древней Руси. Основной линией, проводимой в докладе, стала возможность понимания сфер жизни средневекового человека в зависимости от того, какое из его многочисленных имен было использовано в той или иной ситуации.

Доклад А. Ф. Литвиной и Ф. Б. Успенского сосредотачивается на 12 главных тезисах, позволяющих описать многоименность в Древней руси. Содержание этих тезисов таково:

1. Многоименность – явление факультативное. Множеством имен обладали не все люди.

2. Обязательным именем являлось именно христианское, дававшееся при крещении.

3. При этом при крещении давалось одно имя. То есть при наличии двух христианских имен, стоит задуматься, откуда происходит второе имя.

4. У мирянина могло быть не более двух христианских имен и обычно не более двух мирских имен (очень редко – это три имени).

5. Принятие монашеского сана очень часто (но не обязательно) сопровождалось принятием нового христианского имени, а приблизительно с конца XVI — начала XVII в. постриженик мог обрести и еще одно имя, принимая великую схиму. (всего могло быть 4 христианских имени).

6. Появление у человека нового имени (связанного, например, с принятием монашества) обычно не влекло за собой упразднения каких-либо его прежних имен — происходило лишь некоторое перераспределение их сфер функционирования.

7. Если у человека было несколько христианских имен, то они образовывали своего рода подвижную микросистему, центральное место в которой занимало имя крестильное. Именно от даты установления крестильного имени в зависимости находилось и публичное христианское имя.

8. Выбор монашеского имени приблизительно с конца XIV в. все чаще ориентирован на имя крестильное: новое монашеское имя подбирается по созвучию или графическому подобию (обычно по совпадению начальных букв/звуков) с крестильным именем. Второе мирское христианское имя (не крестильное) в этом процессе никак не задействуется.

Но это не единственная возможность: вплоть до конца XIV столетия при выборе монашеского имени более актуальной была ориентация на календарь, когда иноку давали имя в честь того святого, на день памяти которого он принес монашеский обет. Такое имянаречение оставалось возможным и позже.

9. Христианские и нехристианские имена на Руси чаще всего подбирались независимо друг от друга, одни в большинстве случаев не были ни переводом, ни семантическими кальками, ни ассоциативными аналогами других. Исключения здесь возможны, но весьма редки.

10. Традиция празднования именин (дня памяти святого, тезоименитого по крестильному имени) складывается на Руси еще в домонгольское время и оказывается очень устойчивой - она присутствует в мирской жизни, не прекращается при переходе в иночество и чрезвычайно важна для практики посмертного поминовения. Если в коммеморативных источниках (синодики, вкладные, кормовые книги, эпитафии) часто отмечают две даты поминовения – дату смерти и дату именин.

11. В случае мирской христианской двуименности индивидуальное почитание небесных покровителей-тезок распространялось как по христианскому крестильному имени, так и по христианскому не крестильному. Такое почитание проявлялось в особом внимании к датам их памяти, в храмовом строительстве, заказе и пожертвовании икон и т. д.

12. В источниках для личных имен используется целый ряд помет или характеристик, которые, не будучи терминами в современном смысле слова, все же довольно последовательно противопоставляют крестильное имя другим мирским именованиям того или иного лица. Пометы «прозвище, прозвание, назвище, пореклое имя, пореклу, нарицаемый, зовомый, рекомый» как правило (но не обязательно) маркируют публичное некрестильное имя, будь оно христианское или нехристианское. Пометы «молитвенное имя, прямое имя, имя» как правило (но не обязательно) маркируют имя крестильное.

Помимо представленных тезисов Анна Феликсовна и Федор Борисович предложили ряд конкретных стратегий для реконструкции именной макросистемы конкретного человека. Так, иногда источник сообщает все возможные имена сразу:

Например, одна из кормовых книг сообщает следующее: «по иноке Филарете что был в мире Филимон, прозвище Бахмет, корм кормити на его рождение». В этом отрывке представлены все имена: иноческое имя (Филарет), созвучное ему мирское имя (Филимон – есть основания полагать что оно же и крестильное), мирское нехристианское имя (Бахмет).

Иногда многоименность запечатлена в динамике. Примером может стать развёрнутая подпись составителя двух рукописей. На одной из рукописей подпись гласит: «потружением смиренного диакона инока Гурия… многогрешнаго Гаврила Басова, прозванием Иванка». Иноческое имя в приведенной надписи созвучно крестильному; мирское имя также отражено в надписи. Будучи младшим среди братьев Басовых, инок употребил форму имени, показывающую его возрастное положение по отношению к старшим братьям.

09.10.2023 Седьмой семинар НУГ с докладом С. Страховой и Е. Флейшер "Имена собственные на -ят- и -ил-: особенности ономастикона на материале новгородских источников

Доклад исследовательниц был посвящен разным этапам бытования имен с суффиксами -ят- и -ил-, начиная с первых письменных свидетельств употребления имен, заканчивая периодом позднего русского средневековья. Е. Флейшер и С. Страхова отвечали во время семинара на вопрос, может ли появление таких форм как Гаврило/а, Данило/а и т.п. говорить о том, что через привычную форму славянского имени заимствовали христианские имена, делая их похожими на исконно славянские. Свое исследование Е. Флейшер и С. Страхова проводили на материале новгородских источников. Для имён с каждым из упомянутых суффиксов исследовательницы составили диахронический график употреблений. Пик употребления имён с обоими суффиксами, по данным новгородских источников, приходится на 13 век, после чего, к 15 веку, популярность дериватов с -ят- и -ил- начинает спадать. Помимо прочего, доминирование имен на -ила в более поздних источниках можно рассматривать как часть более общей тенденции вытеснения языческих имен христианскими. Исконно славянские имена постепенно переставили употребляться: первыми как наименее похожие на христианские исчезли исконно славянские имена на -ят-. Имена на -ил дольше оставались в употреблении, потому что, как мы полагаем, в большей степени ассоциировались с христианскими как похожие на имена Гаврила, Данила и т.п.

Имена собственные с суффиксами _ят_ и _и..ериале новгородских источников (PPTX, 274 Кб)

18.09.2023. Шестой семинар НУГ с докладом К. П. Костомаровой «Приименная посессивность: данные летописей»

На шестом семинаре НУГ выступила младшая сотрудница Института Русского Языка Ксения Костомарова с рассказом о том, какими грамматическими средствами в древнерусском языке могла выглядеть приименная посессивность, т. е. каким образом в языке могла быть выражена мысль о принадлежности лица или предмета другому лицу. Так, в древнерусском языке такие грамматические взаимоотношения могли быть выражены с помощью привычного и для современного языка родительного падежа (genetivus posessivus), но также идея принадлежность — что встречалось намного чаще — могла быть выражена с помощью притяжательного прилагательного. Продуктивными суффиксами для образования таких прилагательных являлись: -ов-/-ев- (поповъ), -ин- (сестринъ), -j- (Давыжь), -ьj- (бабии), -ьn-j- (отьнь).

Как уже было сказано, притяжательные прилагательные чаще всего использовались для выражения идеи принадлежности. Родительный падеж использовался в тех случаях, когда притяжательного прилагательного от слова по каким-то причинам образовать нельзя, а также когда необходимо выразить принадлежность нескольким посессорам. Однако в последнем случае древнерусский (а позже и старорусский) язык обладал возможностью одного посессора выразить родительным падежом, а второго — притяжательным прилагательным. Такие случаи разобрала Ксения Костомарова в своем докладе.

Например, в Новгородской Первой Летописи написано: «... избра вл[а]д[ы]ка и сестры все кротъкѹ и съмѣренѹ именьмь варварѹ гюргевѹю олекшиницѧ...». Перевод: «...выбрал владыка со всеми сестрами кроткую и смиренную [девушку] по имени Варвара, Гюргия Олексинича [жена]...». В этом предложении относимость Варвары именно к Гюргию (идея выражена притяжательным прилагательным) и именно к Олексиничу (идея выражена родительным падежом) выражена двумя разными грамматическими средствами, хотя казалось бы Гюргий Олексиничь как словосочетание представляется сейчас неделимой единицей.

Доклад Ксении Костомаровой позволил попрактиковаться в переводе древнерусских памятников и узнать больше о грамматическом использовании имен лиц в текстах.

визуальная составляющая доклада Ксении Костомаровой (PPTX, 618 Кб)

16.05.2023. Пятый семинар НУГ прошел совместно с «Варяжским клубом».

16 мая в Институте Русского Языка состоялся семинар НУГ с участием Ф. Б. Успенского и А. Ф. Литвиной. На семинаре Ф. Б. Успенский сделал доклад на тему: «Средневековая Русь и Скандинавия в зеркале имён собственных». В фокус внимания Фёдор Борисович поместил проблему изучения имён собственных в взаимосвязи с устройством древнерусского общества.

Так, отдельную категорию имён составляют княжеские имена. Механизм княжеского имянаречения таков, что за княжеским родом существовал ряд «зарезервированных» имён, которые, по имеющимся данным, не использовали иные сословия. Также имянаречение происходило с оглядкой на умерших предков: ребёнок мог быть назван в честь любого из умерших предков. Из-за такой сосредоточенности на именах собственного рода внутри княжеской семьи складывается собственный именослов.

Усложняется такая система и из-за уже христианских месяцесловов. Так у князей появляется несколько имён, которые так же, как и имена династии, могли становиться родовыми. Христианские имена для князей могли тщательно выбираться и образовывать искусные комбинации: к примеру, князь Святополк Изяславич (1050-1113) имел крестильное имя Михаил. Архангел Михаил считается предводителем Святого Воинства или «святого полка». Вторая подобная пара: Владимир Великий (в крещении — Василий).

Такая многоимённость существовала, как сообщает Фёдор Борисович, по-видимому, ещё и до христианизации. Первый сын Владимира Мономаха во всех западных источниках известен как Харальд. С одной стороны, это скандинавское имя предназначается для межэтнического взаимодействия или, вернее сказать, для удобства такого взаимодействия. С другой же — так звали дедушку Мстислава Великого (1076-1132) — Харальда Годвинсона (ум. 1066).

Скандинавские имена ещё долго присутствуют в письменных древнерусских источниках. Например, их много в договоре варягов с греками. Часть скандинавских имён не принадлежала княжескому роду и поэтому осталось просто именем, дожив до XVII-XVIII вв. Так, имя Хакон, превратившееся в Якуна, стало осмысляться как производное от имени Яков и дожило до упомянутого периода.

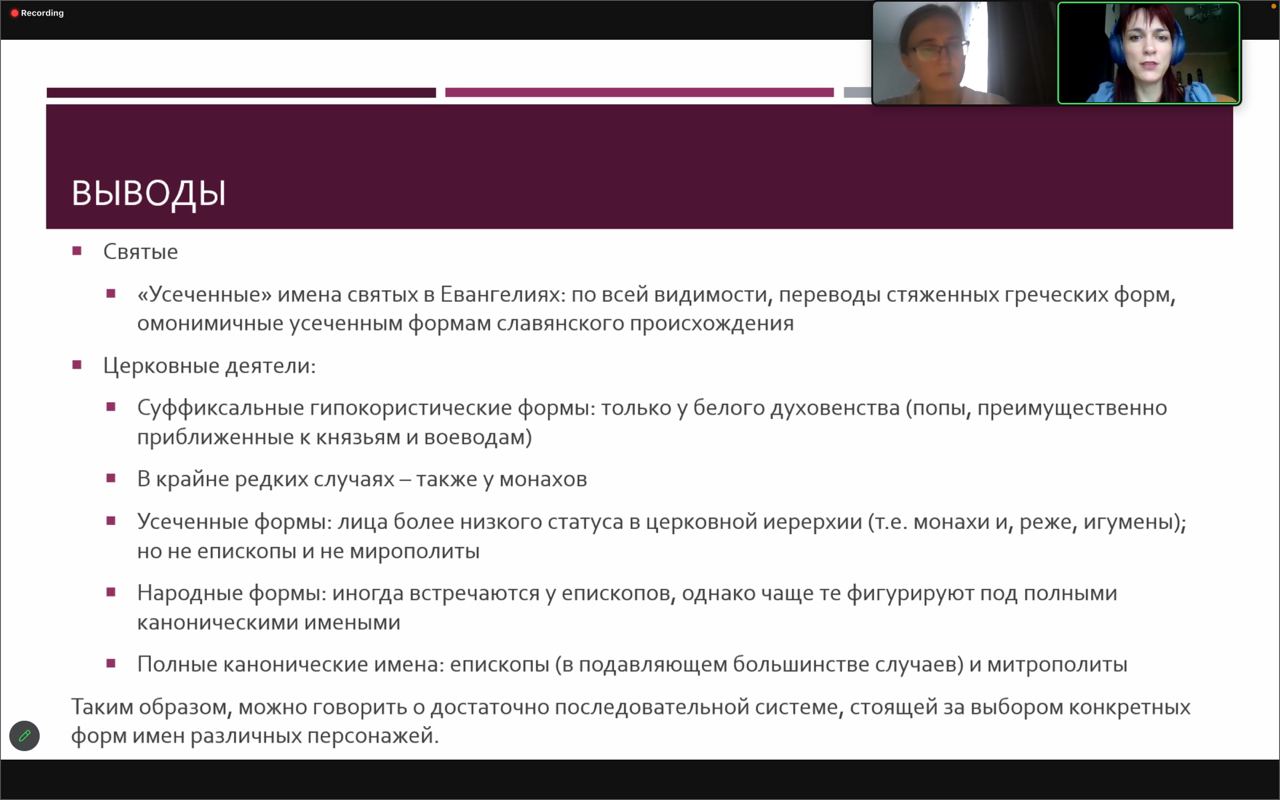

10. 04. 2023. Четвертый семинар НУГ с докладом Евгении Владимировны Буденной на тему: «(Не)стандартные имена древнерусских святых и церковных деятелей».

На четвертом семинаре выступила руководительница нашей научно-учебной группы Евгения Владимировна Буденная, и ее доклад был посвящен нестандартным сокращенным и гипокористическим именам древнерусских святых и церковных деятелей. В исследовании обращено внимание на домонгольский период, рассмотрены источники XI-XIII веков. В своем докладе Евгения Владимировна отталкивается от вариации наиболее употребительных христианских имен и начинает с рассмотрения общего принципа имянаречения святых в сравнении с близким контекстом: имена духовных лиц с высоким социальным статусом и неупотребимость формы на -ко. На этом этапе работы эксплицируется микровывод о значимости дополнительных функциональных характеристиках фонетического варьирования. Далее оптика доклада принимает более диахронически ориентированный оборот и Евгения Владимировна обращается к последующей эпохе. Так, к XIV веку наблюдается эволюция, и канонические полные имена, изначально фигурировавшие только в отношении святых, распространяются по отношению к любым лицам, в то время как усеченные формы в наречении князей не начинают употребляться никогда. Подтверждением неточности изначальной гипотезы о том, что упоминаемые в источниках персоналии имеют только низкий статус, являются найденные случаи называния святых неканоническими именами. Подробно рассматривается убедительность аргумента о том, что сокращенные формы имен у святых могут быть обусловлены греческим происхождением. В конце доклада, подтверждая свою преобразованную гипотезу, Евгения Владимировна структурирует возможные варианты наречения в случаях обращения как к персоналиям святых, так и церковных деятелей.

визуальная составляющая доклада Евгении Владимировны Буденной (PPTX, 119 Кб)

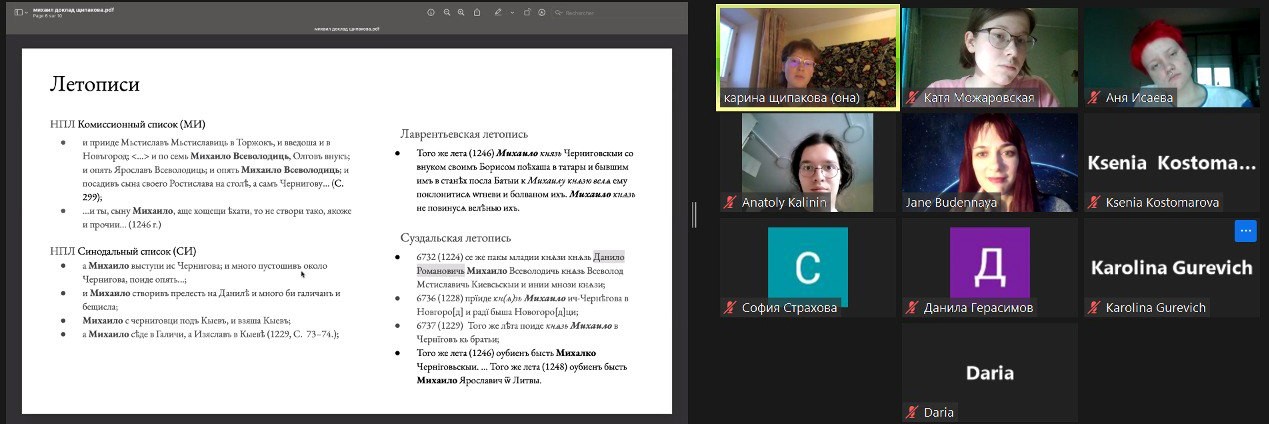

20. 03. 2023. Третий семинар НУГ с докладом Карины Щипаковой на тему «Михаил, Михаило и Михалко: о формах имени Михаила Черниговского»

Прошел третий семинар в рамках НУГа вообще и первый — на котором состоялся доклад участницы нашей группы. Исследовательница обратила внимание на вариативность используемых форм в одном конкретном имени «Михаил» при упоминании персоналии Михаила Черниговского. В ходе работы Карина Щипакова разграничила канонические и неканонические формы наречения князя, сфокусировавшись на последних. Далее оказалось важным проанализировать, как влияет тип источника упоминания на встечаемую вариацию имени. В своем исследовании студентка проследила распределение форм наречения в зависимости от типа памятника, времени его создания и семантизации имени.

Более подробно рассмотреть статистические наблюдения исследовательницы можно в презентации к докладу, которую мы с радостью прилагаем:

визуальная составляющая доклада Карины Щипаковой (PDF, 340 Кб)

28. 02. 2023. Второй семинар НУГ с докладом А. Ф. Литвиной "Христианское имянаречение в Древней Руси"

Состоялась вторая встреча с А. Ф. Литвиной, где участники НУГа и вольнослушатели оказались больше погружены именно в христианский контекст имянаречения. Анна Феликсовна обратила внимание на то, что противопоставление светского и духовного является скорее современной экстраполированной бинарностью, в то время как особенности древнерусского наречения в реальности не укладываются в двоичную систему. В продолжение обсуждения проблемы, обозначенной на первом семинаре — многоименность как черта средневековья — также было рассказала о процесе утраты двуименности в пользу одноименности.

Христианское имя в XII-XIII вв. стало переходить в категорию родового. Каждый новый князь, названный в честь своего предка как христианским, так и нехристианским именем, будто приобретал положительные их качества, а также доказывал свое право на власть. Однако князю может быть дано нелюбое христианское крестильное имя. Оно в XII в. подбирается из устоявшегося набора: Николай, Михаил, Андрей, Юрий, Георгий, Иоанн и др. Иных давать вроде было не принято, хотя четко прописанного запрета не существовала.

Анна Феликсовна во время своего рассказа выдвинула гипотезу о том, что такой пристальный интерес к многочисленным именам является чертой именной русского Средневековья, так как в Скандинавии даже священники в то время могли носить нехристианские имена.

Особое внимание на семинаре было уделено месяцесловам и принципу связывания имянаречения с датой рождения. В ранних месяцесловах зачастую имен на определенную дату не было или были неблагозвучно звучащие имена. Позднее зачастую так появлялось два христианским имени. Именины справляли по одному (точно по дате), а венчали и зваали в жизни по другому. Все эти механизмы причудливо переплетались, отразившись в раличных актах и документах.

Особое внимание при исследовании имянаречения обращается на гипокористические имена и социальное распределение различных имен. То, что сегодня звучит как пренебрежительное имя, до XV-XVI вв. могло не иметь никаких коннотаций. Позднее имена с уменьшительными суффиксами скорее носили люди с более низким социальным статусом.

Такие аспекты полиномии позволяют прочитывать древнерусские тексты, выявляя в них все новые и новые смыслы, недоступные человеку с современным представлением об имени.

14. 02. 2023. Первый семинар НУГ с докладом А. Ф. Литвиной и Ф. Б. Успенского "Древнерусского имянаречение: от одного до пяти"

А. Ф. Литвина и Ф. Б. Успенский провели для участников НУГ и вольнослушателей первый семинар, вводящий молодых исследователей в круг проблем феномена многоименности в Древней Руси. Ведущие исследователи рассказали о том, как у человека русского средневековья (от домонгольского времени до XVII в.) могло появиться 5 имен.

Так, потребность во втором имени возникает еще и до крещения Руси (и продолжается после). Наличие второго имени было обусловлено необходимостью межэтнического взаимодействия (прежде всего со скандинавскими народами). Например, у Ярослава были сыновья: Владимир, Изяслав, Святослав, Всеволод, Игорь, Вячеслав. Один из них совершенно точно обладал скандинавским именем Хольти, видимо. В скандинавско-европейских источниках он Хольти смелый, но ни в однойм русском источнике такого не найти. Другим примером предположительно является Китай, имя Андрея Боголюбского.

Некоторые имена могли носить апотропеический характер, т. е. для отпугивания злых духов. В таком случае имя давалось отталкивающее, чтобы злой дух точно не покусился на его обладателя (например, Томила, Наупокой, Катавасия, Трава).

С крещением мир старой полиномии начинает видоизменяться. Если раньше существовало многосоставное нехристианское имя, и оно могло закреплятся за определенным родом, то теперь появляется необходимость согласования сложившейся системы с необходимостью наличия у человека еще и крестильного имени. Родовое имя подтверждало династические притязания, а крестильное - имя перед Богом. Однако довольно скоро христианские имена становились такими же родовыми как и нехристианские. Такими именами становятся, например, Давыд, Роман, Борис и Глеб.

Если христианские имена становились родовыми, при крещении в соответствие с датой человек получал ещ одно христианское имя.Также получение новых имен могло быть связано со вступлением в монашеский чин: чаще всего монашеское имя (на первой ступени) монашества в таких случаях должны были начинаться на ту же букву, что и крестильное имя.

Также учеными были очерчены все упомянутые особенности бытования имен в разные века, что позволяет смотреть на ономастику и в ее диахронии. Кроме того, ученые поделились тем, как нетипичное на первый взгляд имянаречение может многое рассказать о властных взаимодействиях русских князей, дав новые смыслы при прочтении древнерусских текстов.

Также мы прилагаем: Аудиозапись лекции 14.02

Нашли опечатку?

Выделите её, нажмите Ctrl+Enter и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!

Сервис предназначен только для отправки сообщений об орфографических и пунктуационных ошибках.

.png)