Дарья Коротаева. Таганка - полная огня?

Таганка 1960–1970-х и Таганка 2000-х — явления разделенные временем, суверенные — и взаимозависимые: Таганка старая лишь бренд Таганки современной. Природа этих явлений настолько различна, что не дает им сойтись, но они обязаны существовать вместе.

ПУТЕШЕСТВИЕ В МОСКВУ

ЗАМЕТКИ ЛИЧНОГО ХАРАКТЕРА

У спектакля относительно короткая жизнь, и зачастую она прекращается еще до снятия с репертуара. Питер Брук, которого так уважает Любимов и чьи гастроли 1955 и 1964 годов имели прямое на него влияние, еще в 1989-м в Москве на конференции говорил, что был шокирован, узнав о «сорокалетних» спектаклях во МХАТе. Сейчас в Театре на Таганке идет сорокасемилетний «Добрый человек из Сезуана», которым в 1964 году, в конце оттепели, открылся Московский театр драмы и комедии на Таганке и который был его идейным и эстетическим манифестом. Но почему он до сих пор держится в репертуаре — в этом стоит разобраться. Кажется, ответ лежит на поверхности: «Добрый человек из Сезуана» — это в высоком смысле театральная реликвия, в земном же — маркетинговый ход. Менее масштабный пример такого приема — показ в пятницу, тринадцатого числа, другого старейшего спектакля театра «Мастер и Маргарита» (1977), на который ломятся (именно тринадцатого!) гламурные москвичи.

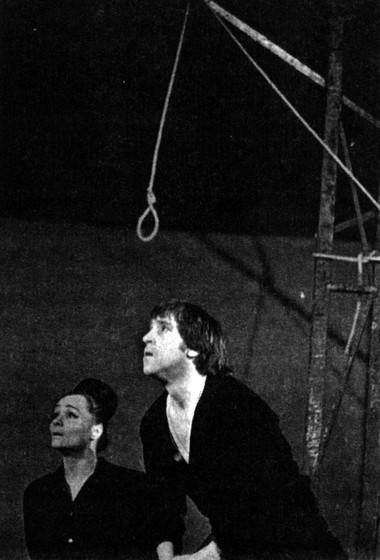

Сцены из спектакля «Добрый человек из Сезуана». 1964. Фото из архива редакции

Что же такое сегодняшний «Добрый человек из Сезуана»? Сказать уверенно, что этот спектакль-легенда жив и будет дальше жить, можно лишь о первоисточнике — его колоссальную значимость для развития российского искусства никому не придет в голову оспаривать. Что же касается его современного аналога, то, начитавшись статей Бориса Зингермана и Натальи Крымовой про легендарный спектакль, я отправилась на встречу с ним. Туда, в Москву, любовью к которой наполнен Театр на Таганке, где молодые актеры в своих каждодневных трико и без помощи декораций, «проникнутые пафосом плебейского, студенческого, артистического товарищества, призывали к освободительным акциям, которые делаются сообща»*.

* Зингерман Б. Гастроли западных театров в Москве // Диалог культур. Проблема взаимодействия русского и мирового театра XX века: Сб. ст. СПб., 1997. С. 142.

И, конечно же, опоздала на 47 лет… И город не узнать, и «театр улиц» оказался весьма респектабельным заведением, начиная с администратора, сидящего за толстым непробиваемым стеклом (как в банке) и разговаривающего с тобой через микрофон, продолжая капельдинерами, больше похожими на метрдотелей, и глянцевыми буклетами, рассказывающими о былой славе. И заканчивая публикой, которой это все и требуется.

Захожу в зал, улыбаюсь знаменитому портрету Б. Брехта, нарисованному справа от сцены. Сажусь на свободное место. Уже звенит третий звонок и звучит голос Юрия Петровича Любимова, а зрителей еще впускают в зал. Вот-вот погаснет свет. На мое место пришли опоздавшие, так что придется снова поднимать весь ряд москвичей, но, о счастье, рядом еще одно свободное место, на котором у женщины стоит сумка. Мило улыбнувшись, я безмолвно прошу присесть, на что следует: «Я купииила это место! Просто человек не пришел на него». Не понимая уже ничего, я бормочу: «Так он же не пришел…», — но женщина, болтая ножкой, с еще более «приблатненной» интонацией отвечает: «Тааак, я купииила это место». Казалось, она сейчас вскинет руку вверх, позовет: «Эй, человек!» — и меня выставят из зала. Так что, подняв людей и оказавшись в момент затемнения посреди зала, я металась от ряда к ряду в поисках доброго человека, который все-таки усадил меня рядом с собой. А на сцену в это время с нарочитой простотой выходили артисты и выстраивались в шеренгу…

Актер в центре, с гитарой, задорно рассказывает о принципах брехтовского уличного театра. В зрительном зале шепот: «Тот, который с гитарой, — это Высоцкий!» Но мы знаем, что это Водонос и им когда-то был Валерий Золотухин. А Высоцкий с краю, тот, который летчик Янг Сун.

СПЕКТАКЛЬ

Первое, что бросается в глаза, — возрастное неравенство актеров. Ясно, что студенческий спектакль давно перестал им быть. Но все равно странно: почему проститутка Шен Те (Любовь Селютина) значительно старше летчика Янг Суна (Иван Рыжиков), «престарелая» жена торговца коврами (Юлия Куварзина) моложе их обоих, а сам торговец (Сергей Подколзин) старше их всех вместе. Конечно же, если бы такие возрастные «перевертыши» несли какой-то смысл, вопросов бы не возникало, а сейчас это выглядит просто небрежностью.

Другая заметная деталь имеет принципиальное значение. Собственная одежда первых исполнителей (черное рабочее трико, джинсы и старый свитер) для сегодняшних стала театральным костюмом. Сам принцип действия в корне изменился: раньше историю рассказывал не только Любимов, но и сами актеры, они говорили про себя и от себя, экспериментировали со способом игры, с невозможной в советском театре формой, «восходящей к уличному, площадному действу»*, были соавторами спектакля. Брехтовский прием остранения не может состояться без личности актера, и если изначально задан этот способ существования, то и определять смысл действия будет не природа персонажа, а природа самого артиста. В нынешнем же «Добром человеке» румяные, довольные жизнью московские актеры рассказывают про какой-то чужой бедный театр. Нет, конечно же, актеры не обязаны быть бледными, голодными, несчастными и при этом весело и радостно искать новые формы и утверждать гуманные идеи (хотя такая судьба постигает многих актеров в России). Но они должны понимать, о чем говорят, иначе и зрители никогда не поймут ничего ни про театр, ни про человека — ни про что.

* Зингерман Б. Гастроли западных театров в Москве // Диалог культур. Проблема взаимодействия русского и мирового театра XX века. С. 145.

Нельзя сказать, что режиссура Любимова устарела, а смыслы потеряли актуальность. Некоторые сцены до сих пор «выстреливают» именно за счет своего решения. Например, сцена, когда Шен Те узнает, что летчик ее не любит. Она сидит за столом, выхваченная лишь одним лучом света, выходят два музыканта Тимур Бадалбейли и Михаил Лукин (постоянные персонажи спектакля) и исполняют романс «Мой милый, что тебе я сделала» на стихи Цветаевой как военно-патриотическую, поднимающую боевой дух песню. Или другая сцена — начало второго действия: рабочие на фабрике Шуи Та. Актеры сидят на табуретках в ряд и хлопают по коленям раз в полтакта, произнося шепотом: «А ночь уж на носу». С одной стороны, это имитация механических, однотипных действий на фабрике, с другой — нас сразу вводят в одну из основных тем «Доброго человека из Сезуана»: тему эксплуатации одного человека другим, когда стоящий «над» перестает считать людьми тех, кто оказался «под». Это, казалось бы, актуально сейчас больше, чем в 1964 году, но тема не присвоена артистами. Ярко выраженный, сохраненный до сих пор гражданский протест Любимова против устройства общества, в котором человек, чтобы выжить, вынужден становиться злым, все больше и больше отказываясь от всего доброго, заложенного в нем природой, звучит формально, только в моменты композиционных акцентов — зонгов: «День Святого Никогда» и «Бараны стучат в свои барабаны».

Мясник зовет. За ним бараны сдуру

Топочут слепо, за звеном звено,

И те, с кого давно на бойне сняли шкуру,

Идут в строю с живыми заодно.

Эта песня, исполненная в ритме марша, яростным шепотом, в свое время вызвала скандал, а зрители в зале просили ее повторить. И сейчас в ней ясно продолжает звучать протест режиссера и против преступной власти, и против каждого шагающего в строю «барана».

Другой знаменитый зонг «День Святого Никогда», принадлежавший летчику, некогда звучал от лица Владимира Высоцкого, негодовавшего по поводу несправедливости устройства жизни.

Все, брат, добры, про злобных не слыхать,

В этот день все отдыхают, и никто не понукает —

В День Святого Никогда вся земля, как рай, благоухает.

И хоть спустя 50 лет День Святого Никогда так и не сделали государственным праздником, призыв и возмущение Ивана Рыжакова, который сейчас играет летчика, притупились совершенно: он только рвет глотку на манер Высоцкого и демонстрирует свою эксцентричную натуру.

Смысл спектакля изменился кардинально. Брехт в «Добром человеке» задавался вопросом: может ли хороший человек сохраниться в современном обществе? Любимов формулировал иначе: «Почему хороший человек вынужден превращаться в плохого?» К дельцу Шуи Та отношение было резко негативным, присутствовало четкое разделение на отрицательного Шуи Та и положительную Шен Те, а весь посыл спектакля был направлен прямо к зрителям, так как в жизни именно от них зависит не допустить превращения хорошего в плохое. Нынче же Шуи Та оказывается собирательным образом любого делового человека, причем далеко не самого плохого. Поступки его весьма логичны: бизнес есть бизнес, тем более он помогает беднякам, предоставляя им рабочие места, а то, что законы торговли переносятся на существование человека в целом, почти никому сегодня уже не кажется криминальным. Беспокойство человека о том, что ему приходится отказываться от доброго в себе ради пользы дела, ушло. В финале спектакля, который «должен, должен, должен быть хорошим», у Любимова эмоционально подчеркнуто слово «должен»: ведь он верит в то, что справедливость следует созидать собственными руками. Но теперь, когда ориентиры резко сместились, все социальные идеи исчезают из спектакля и остается только мелодраматичная история. Конечно же, режиссерский рисунок спектакля не изменился, но артисты не верят в то, что рассказывают, и те, кому они это рассказывают, — тоже. Потому что изменилось время. Форма, найденная точно и верно в 1964 году для того, чтобы напомнить человеку о человеческом, теперь утверждает обратное.

НА СЛАДКОЕ

Верность идеалам, твердость этической позиции Юрия Петровича Любимова отразились в его недавнем спектакле «Мед». Но в нем есть еще (несколько новое для Любимова) сокровенно-интимное звуча ние, которое, к сожалению, возможно расслышать, лишь зная современное удручающее состояние Театра на Таганке, не обращая внимания на наводящую скуку игру постоянно существующих на сцене шестнадцати артистов.

Спектакль поставлен по одноименной поэме друга режиссера Тонино Гуэрры и ему посвящен. Поэма состоит из 36 песен, в которых рассказывается о двух братьях, живущих в опустевшем маленьком итальянском городке, где из 1200 жителей осталось 9… Но содержание тут не очень важно, да и пересказывать поэзию дело неблагодарное и ненужное. У этой поэмы свой южно-итальянский запах, свои хрипло-певучие голоса, своя текучесть времени, свое солнце. И если вы смотрели «Амаркорд» Федерико Феллини, поставленный по сценарию Гуэрры, то можете себе представить ностальгию, которой наполнена поэма «Мед». В ней говорится: «Их мед всегда припахивал мятой…» — и вот такая же на вкус (и запах) жизнь в этих стихах: сладкая, хотя подается «с острия ножа», «легкая», как «воздух, звенящий комарами», несмотря на то, что время способно погубить даже саранчу, уничтожающую все. Она, эта жизнь, ослепительно солнечна, несмотря на то, что никому не удается пронести через мост зажженную свечу, чтоб исполнилось заветное желание (и если одному дурачку это почти удалось — он ее задует…). Тонино Гуэрра не делит жизнь на секунды, не останавливает ее ход, а наполняет ее светом мира и тенью настоящего, время в ней течет, как мед, подаваемый для пробы с ножа.

Сцена из спектакля «Мед». Фото В. Луповского

Любимов меньше верит в солнце, эту жизнь наполнявшее, но больше — во время, которое уже уничтожило почти все сладкое, что было в жизни. Время не тянется, как мед, а проносится быстрее света. Поэтому спектакль «Мед» получился быстрым, без запаха, без солнца, без напева, лишь в оформлении, в котором использовались картины самого Гуэрры, присутствовала «Италия». И это не претензия, ведь, собственно, какой еще привкус мог приобрести спектакль в шумной суетливой Москве, где нет времени любоваться паутиной, обращать внимание на каждого человека? Темпоритм спектакля не то что быстрый — бешеный: надо успеть из одной мизансцены перебежать в другую, ухитриться показать «то» и «это», успеть станцевать, отдышаться и станцевать уже что-то другое, больше похожее не на танец, а на ритмическую подборку хореографических движений.

В начале спектакля артисты появляются с рюкзаками за спиной, шагая четко и быстро, почти маршируя, и тут же рапортуют: «Мы русские комедианты! Мы вам сыграем „то-то“, в честь „Его-то“!». Актеров слишком много, ими кишит вся сцена: первые играют вторых, вторые играют третьих, третьи играют первых, а кто кого именно — быстро путаешься и устаешь догадываться. Они выступают и в качестве оркестра, иллюстрируя текст. Произносится «Америка» — и актеры секунд тридцать танцуют твист, говорится «Китай» — и актеры выстраивают китайскую стену и прищуриваются, звучит «Белая утка» — и кто-то показывает ее рукой. Каждое слово в спектакле нагружено обязательным материальным воплощением, потому что знание жизни заменилось представлением о ней, образы — системой знаков.

Любимовым это подмечено в жизни, которая его окружает, где личность нивелирована уже не властью, а самими людьми. Все — сплошная суета, человек же звенящая, пустая кукла. Когда-то в тяжелые времена, в бедности люди, плохие и хорошие, все же оставались людьми, у каждого была своя история, в дне сегодняшнем и Гуэрра, и Любимов их не находят. В спектакле выделяются лишь два брата — главные рассказчики (аллюзия очевидная) с текстами в руках (их играют ветераны Таганки Феликс Антипов и Валерий Золотухин). И хоть внешне актеры совсем не похожи, по характеру братья практически не отличаются: что тот брат, что этот. Действительную значимость в этом спектакле имеет не само действие, а контекст его восприятия, не то, «как» артисты произносят стихи, а «какие» это стихи: сам поэтический текст становится намного важнее и содержательнее сценического.

В финале на сцену выкатывают стеклянный куб, герметичную витрину, в которой находится пчеловод с ульем (смешно, когда вспоминаешь администратора театра за такой же витриной, в такой же изоляции от жизни). Жизнь под стеклом, может, и безопасная, но не природой уготованная: витрина не наделяет ощущением бытия, ты не уколешься острием ножа, с которого стекает мед, не выпьешь этот мед, не услышишь жужжания пчел. Но если жизнь не настоящее, что тогда настоящее?

Полутемное пространство сцены. Мерцание зеркальных поверхностей, ветка цветущего дерева, блик от свечи. Дальше смерть, и она настоящая. Но не та, против которой хочется восстать, не та смерть, которая отбирает у человека жизнь, а смерть, которая сохраняет эту жизнь, ее значение, уберегает ее от превращения в пустой звук. Но когда она — уже единственный признак жизни, становится действительно страшно.

Любимов, утверждая в последнем спектакле, что общество стало «неживым» (а значит, и умереть не может), в своем первом спектакле сейчас эту «нежизнь» укореняет. И если мир механический, без живого дыхания — плох (с чем трудно не согласиться), то почему же современный Театр на Таганке на эту механику жизни работает? Почему мысли, убеждения художественного руководителя театра с самим театром, материей спектаклей никак не соотносятся? Возможно, потому, что они существуют параллельно. Любимов — это Таганка, оставшаяся в истории. Аксиома Евклида гласит: «Параллельные линии пересекаются в конце чего-то, не имеющего конца». В бесконечность уходит только Таганка былая, к современной же это понятие даже отнести нельзя. У этих двух театров общее — только Любимов и название.

Июнь 2011 г.

От редакции. Этот текст мы получили до того, как в Театре на Таганке разразился скандал и Ю. П. Любимов подал заявление об уходе.

Мы рады, что текст был написан до событий, за всех участников которых приходится краснеть. Кто бы мог думать, что история Таганки закончится так бесславно…

Нашли опечатку?

Выделите её, нажмите Ctrl+Enter и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!

Сервис предназначен только для отправки сообщений об орфографических и пунктуационных ошибках.