Новый визуальный комментарий

"Визуальный комментарий к художественной литературе советского времени" - так называется один из подпроектов большого проекта “Литература как культурная практика и социальный опыт”, над которым работают филологи НИУ ВШЭ. Концепция визуального комментария была представлена в Новосибирском государственном театральном институте на Всероссийской научной конференции «Театр и драма: эстетический опыт эпохи». На примере творчества М.А. Булгакова сотрудники Проектной лаборатории по изучению творчества Ю.П.Любимова и режиссерского театра Е. Абелюк и Т. Левченко показали принципы представления цифрового универсального комментария к произведениям русской литературы 1920-30-х годов.

Дневниковая запись

Сотрудница Проектной лаборатории по изучению творчества Ю. П. Любимова Татьяна Левченко нашла удивительный документ в личном архиве литературного критика Федора Левина. Это дневниковая запись от 13 марта 1971 года о запрете газетам «Московская правда» и «Вечерняя Москва» писать что бы то ни было о театре на Таганке. Речь в записи идет и о запрете рецензий на спектакль «А зори здесь тихие» по повести Б. Васильева. Как пишет Ф. Левин, запрет исходил от Аллы Петровны Шапошниковой, секретаря Московского горкома КПСС по идеологии. И это при том, что как раз «Зори» были приняты советскими государственными и партийными органами лучше, чем другие спектакли.

Партитура для драматической сцены

История партитуры к драматическому спектаклю "Борис Годунов", поставленному в Театре на Таганке в 1982 году, тогда же запрещенному и вышедшему только в 1988-м, необычна. Инициатива ее создания, принадлежала Светлане Сидориной. Не музыкант, по образованию математик, она была многолетней поклонницей этого театра, а потом стала и его сотрудницей. Как говорит она теперь, ей «было интересно, как текст входит в музыку и выходит из музыки». Идею записать партитуру Светлана предложила музыканту-исследователю Дмитрию Покровскому. Собственно говоря, основой музыкальной стихии спектакля как раз и был репертуар Ансамбля народной музыки, которым Покровский руководил. На протяжении всего спектакля артисты ансамбля вместе с актерами-таганцами были на сцене – исполняли фольклорные песни: игровые, хороводные, плачи, причитания. Так был представлен в спектакле народ. Этот образ, новаторски задуманный Пушкиным, немало осложнял постановку трагедии, и вот, благодаря не менее смелому замыслу Юрия Любимова, на сцене Таганки он становился естественным и органичным.

Дмитрий Покровский записал музыку и слова хоров и отдал запись Светлане, а потом в шутку говорил, что она написала оперу. Копию этого документа Светлана Сидорина безвозмездно подарила Проектной лаборатории по изучению творчества Ю.П. Любимова и режиссерского театра.

Новые подробности

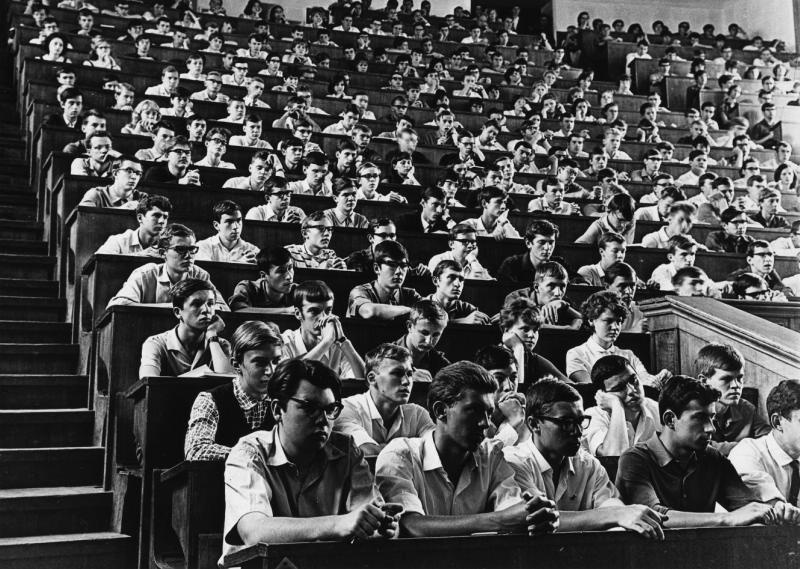

Второй год сотрудники Проектной лаборатории по изучению творчества Ю.Любимова и режиссерского театра НИУ ВШЭ вместе со студентами занимаются поиском материалов о поэтическом буме Оттепели. Работа идет в разных направлениях - и вот возникла новая тема: возвращение к читателю стихов Осипа Мандельштама. В самом деле, каким образом узнавало поэта то поколение советских людей, которое о Серебряном веке и слыхом не слыхивало, а знаменитое издание Большой серии Библиотеки поэта 1973-го года со стихами Мандельштама еще не вышло? Студенты читают дневники и мемуары, берут интервью... Прежде всего в руки приходят уже известные факты: например, хорошо известны рассказы о первом публичном вечере памяти Мандельштама, который прошел на мехмате МГУ в мае 1965 года. Вел вечер Илья Эренбург, ярко выступил Варлам Шаламов, был Арсений Тарковский. Была и Надежда Яковлевна Мандельштам. Студентов, преподавателей и гостей собралось много. А значит и воспоминаний сохранилось немало. Известны даже имена студентов, читавших на этом вечере стихи Мандельштама. Но вот одно имя привлекло внимание руководителя проекта Татьяну Левченко - имя Александра Лахмана, актера и режиссера, а вовсе не выпускника математического факультета МГУ. И она разыскала Лахмана в Нью-Йорке. Александр Сиротин-Лахман записал свой рассказ, и история знаменитого вечера пополнилась новыми подробностями.

О "Павших и живых" не писать!

Сотрудник Проектной лаборатории по изучению творчества Ю.П.Любимова и режиссерского театра XX-XXI вв. Татьяна Левченко обнаружила поразительный документ - он многое объясняет в судьбе легендарного спектакля "Павшие и живые", поставленного в Театре на Таганке.

Достоевский и Оболдуев для сцены

В знаменитой Театральной библиотеке, которую сейчас все знают как Библиотеку по искусству, или РГБИ, прошла очередная научная конференция. В этот раз театроведы, архивариусы, библиографы, искусствоведы и филологи - люди разных профессий, но близких интересов - собрались на "Четырнадцатые Международные научные чтения: Театральная книга между прошлым и будущим". Многие – в том числе и благодаря регулярным конференциям в РГБИ – хорошо знакомы. Как всегда, появились новые, в том числе совсем молодые, лица и возникла теплая домашняя атмосфера. Несмотря на зум. В связи с литературной основой спектакля, который не обязательно ставится по пьесе, возникла проблема жанра – театральной инсценировки? сценической композиции? сценария? – и этот вопрос оказался центральным. Его поставила в своем докладе бессменный собиратель конференции, директор библиотеки Ада Колганова. А говорили о многом.

Конференция “Театр и время”в Высшей школе экономики

Конференцию с таким названием провели Проектная лаборатория по изучению творчества Ю.П.Любимова и Департамент общей и прикладной филологии НИУ ВШЭ. Тема позволяет говорить о многих и важных проблемах в жизни театра, в искусстве сцены. И потому устроители конференции выделили магистральную линию обсуждения: по каким источникам можно создать словесную реконструкцию спектакля ? Конечно, театральный спектакль может сохраняться в зрительской памяти и тем более в театральной истории годы и годы спустя после того, как перестает идти. Это касается любого театра - репертуарного, антрепризного, самодеятельного, андеграундного… Время еще и еще отдаляет нас от последней даты постановки, а спектакль может продолжать жить, хотя и в ином, новом для себя качестве. Но происходит так не всегда, и потому попытки реконструкции театрального действа, вплоть до представлений давно ушедших эпох, сегодня делаются все чаще.

СЦЕНА/ТЕКСТ

В третий раз секция с таким названием работает на ежегодной Международной филологической конференции в С.-Петербургском университете. Проектная лаборатория по изучению творчества Ю.П.Любимова и режиссерского театра XX-XXI вв НИУ ВШЭ представила три доклада: "От поэтической композиции Андрея Вознесенского "Берегите ваши лица" к поэтическому спектаклю Ю.П.Любимова (Е.С.Абелюк), "Как в театре на Таганке придумывали спектакль "Владимир Высоцкий" (Е.И.Леенсон) и "Драматургия и театральная критика в журнале "Литературное обозрение" (1936-1941) (Т.В.Левченко). Отдельно прошла презентация Лаборатории, о ее деятельности рассказала Е.С.Абелюк.

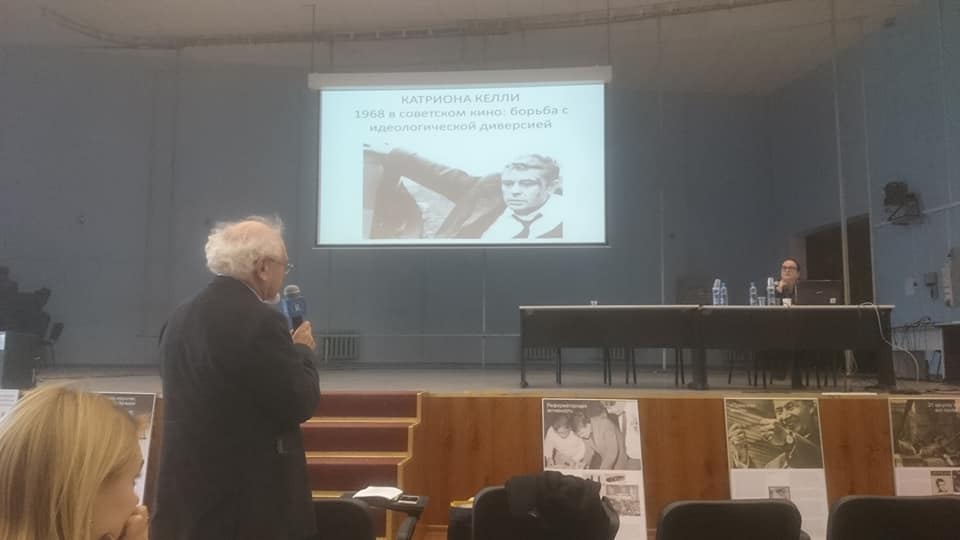

1968: Конференция прошла - выставка осталась

Продолжалось это всего три осенних дня. А кажется, очень долго…

25 – 26 – 27 октября были чрезвычайно наполненными: на факультете гуманитарных наук НИУ ВШЭ проходила междисциплинарная конференция “ЭХО 1968 ГОДА. ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ СПУСТЯ. 1968/2018”.

Философы размышляли о предпосылках появления во Франции ”новой философии”». Социологи анализировали результаты опросов, позволяющих понять, что осталось в массовой памяти о «пражской весне». Лингвисты показали, как отразились 1960-е в словах и образах современного русского языка. Архивисты рассказывали о том, как представлены пражские и не только пражские дни 68-го в собрании российских и чешских архивов.

Филологи – о неофициальной литературе и рецепции событий «пражской весны» в творчестве чешских и русских поэтов.

А еще был просмотр кинохроники тех августовских дней из Национального киноархива Чехии – это кадры, отснятые профессионалами и любителями в разных городах Чехословакии. Показавший их Томаш Хала, киновед из Праги, потом еще и прочитал о них часовую лекцию. В один из вечеров смотрели, а потом и обсуждали, полную версию документального фильма «Оскар» - об Оскаре Рабине и истории советского неофициального искусства. Представил фильм режиссер Е. Цымбал, снявший его совместно с А. Смолянским.

Всё вместе и создало ту поразительную атмосферу, когда на научных заседаниях каждое выступление звучало как проникновенное слово о пережитом.Конференция закончилась, а вместе с тем не завершилась. И дело даже не в том, что услышанное, увиденное, прочувствованное в эти три осенних дня эмоционально не отпускает, побуждает что-то перечитать, какие-то свои суждения пересмотреть… Дело в том, что трёхдневное это событие реально не завершилось, потому что рядом с конференцией проходила выставка, инициированная и подготовленная все тем же оргкомитетом. Посмотреть ее можно до сих пор. И не только в Басманном корпусе НИУ ВШЭ, но и в пространстве Интернета. Виртуальная выставка “1968: Историческая ретроспектива” находится здесь:https://philology.hse.ru/1968/exhibition1968/

Театр масок в спектакле Ю. Любимова и на студенческой конференции

На международной научной конференции “КУКЛЫ, АВТОМАТЫ, РОБОТЫ: ИСКУССТВЕННОЕ ТЕЛО В МИРОВОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ….” (ИМЛИ РАН, Школа филологии НИУ ВШЭ) работала молодежная секция. Студенческие доклады, прозвучавшие в Басманном корпусе университета, были посвящены самым разнообразным темам: от аниме и американской мультипликации до Дягилева и поэзии Уильямса Теннесси.