.jpg)

С благодарностью Эриху Кестнеру и Константину Богатыреву

В телепередаче "Фигура речи" на общественном телевидении сотрудник Проектной лаборатории по изучению творчества Ю.П.Любимова и режиссерского театра XX-XXI вв. НИУ ВШЭ Елена Леенсон представила книгу Эриха Кестнера "Мальчик и девочка в спичечной коробке" в своем переводе. Это вторая часть последней книги немецкого писателя; первая - "Мальчик в спичечной коробке" - была переведена на русский язык замечательным переводчиком Константином Богатыревым, трагически ушедшим из жизни. Прошло много лет - и наконец российский читатель познакомится с книгой, давно переведенной на многие языки и известной во всем мире.

Новые подробности

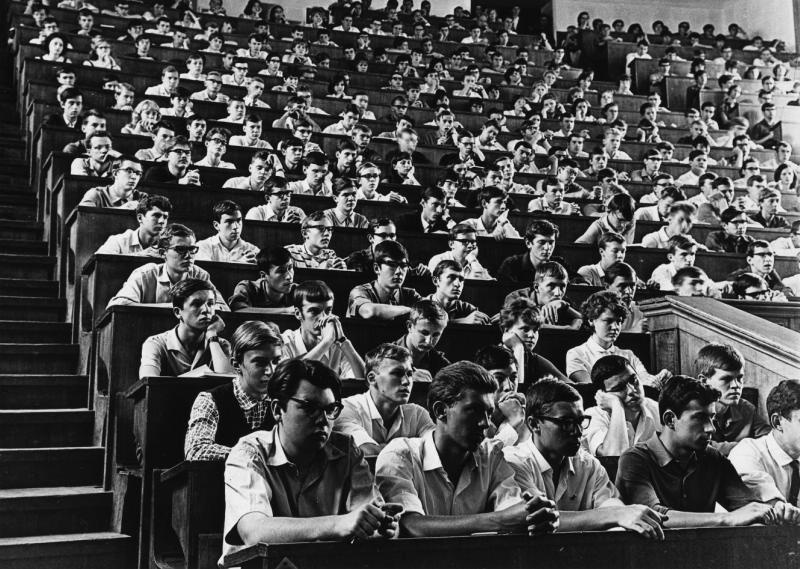

Второй год сотрудники Проектной лаборатории по изучению творчества Ю.Любимова и режиссерского театра НИУ ВШЭ вместе со студентами занимаются поиском материалов о поэтическом буме Оттепели. Работа идет в разных направлениях - и вот возникла новая тема: возвращение к читателю стихов Осипа Мандельштама. В самом деле, каким образом узнавало поэта то поколение советских людей, которое о Серебряном веке и слыхом не слыхивало, а знаменитое издание Большой серии Библиотеки поэта 1973-го года со стихами Мандельштама еще не вышло? Студенты читают дневники и мемуары, берут интервью... Прежде всего в руки приходят уже известные факты: например, хорошо известны рассказы о первом публичном вечере памяти Мандельштама, который прошел на мехмате МГУ в мае 1965 года. Вел вечер Илья Эренбург, ярко выступил Варлам Шаламов, был Арсений Тарковский. Была и Надежда Яковлевна Мандельштам. Студентов, преподавателей и гостей собралось много. А значит и воспоминаний сохранилось немало. Известны даже имена студентов, читавших на этом вечере стихи Мандельштама. Но вот одно имя привлекло внимание руководителя проекта Татьяну Левченко - имя Александра Лахмана, актера и режиссера, а вовсе не выпускника математического факультета МГУ. И она разыскала Лахмана в Нью-Йорке. Александр Сиротин-Лахман записал свой рассказ, и история знаменитого вечера пополнилась новыми подробностями.

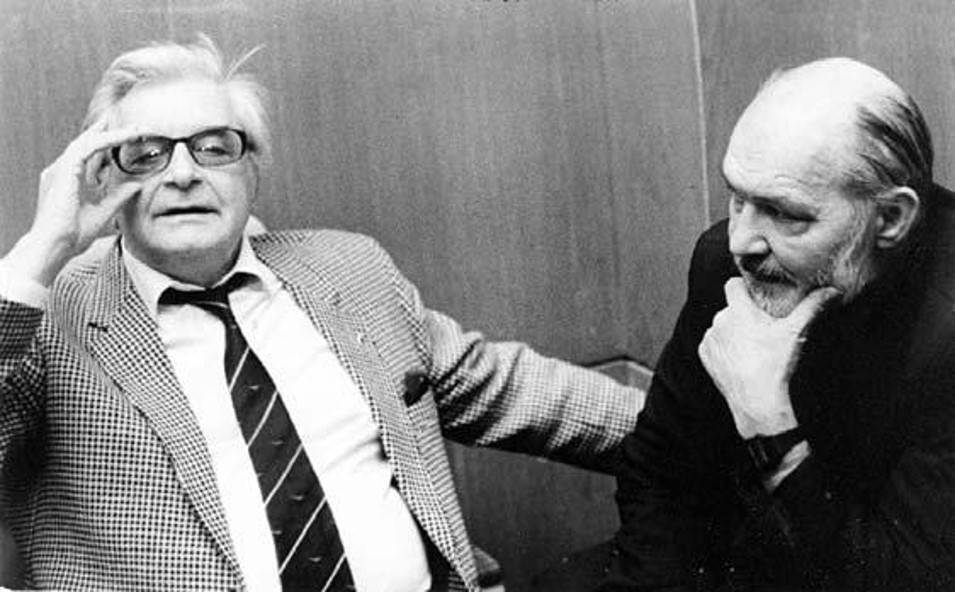

Достоевский на театре, или "Феномен Карякина"

О спектаклях, поставленных Ю.П.Любимовым по "Преступлению и наказанию" в Театре Вигсинхаз (Будапешт, 1978) и в Театре на Таганке (Москва, 1979) критики говорили, что в них инсценирован не роман Достоевского, а книга Ю.Ф.Карякина "Самобман Раскольникова". О содержании творчества Достоевского в свете идей Карякина, о значении этих идей для школьного образования и массового читательского сознания, начиная с 1970-х годов и по сегодняшнее время, а также о том, как эти идеи воплотились в постановке Ю.П.Любимова и сценографии Д.Л. Боровского в своей лекции для учителей России, в рамках проекта "Умная методика", рассказала Евгения Абелюк, зав. Проектной лабораторией по изучению творчества Ю.П.Любимова и режиссерского театра XX-XXI вв. НИУ ВШЭ.

О "Павших и живых" не писать!

Сотрудник Проектной лаборатории по изучению творчества Ю.П.Любимова и режиссерского театра XX-XXI вв. Татьяна Левченко обнаружила поразительный документ - он многое объясняет в судьбе легендарного спектакля "Павшие и живые", поставленного в Театре на Таганке.

Берегите лица!

29 января 2021-го в московском Центре Вознесенского состоялся показ лабораторного спектакля "Берегите ваши лица 2.0". Это рассказ о судьбе легендарного спектакля Юрия Любимова и его театра на стихи Андрея Вознесенского, который 50 лет назад был запрещен цензурой. В основе нового спектакля — варианты пьесы Вознесенского, обнаруженные в архивах, а также стенограмма обсуждения спектакля и переписка советских цензурных ведомств. Инициатор проекта - Лаборатория по изучению творчества Ю.П.Любимова и режиссерского театра XX-XXI вв. НИУ ВШЭ. В воплощении участвовали студенты НИУ ВШЭ и Центр Вознесенского.

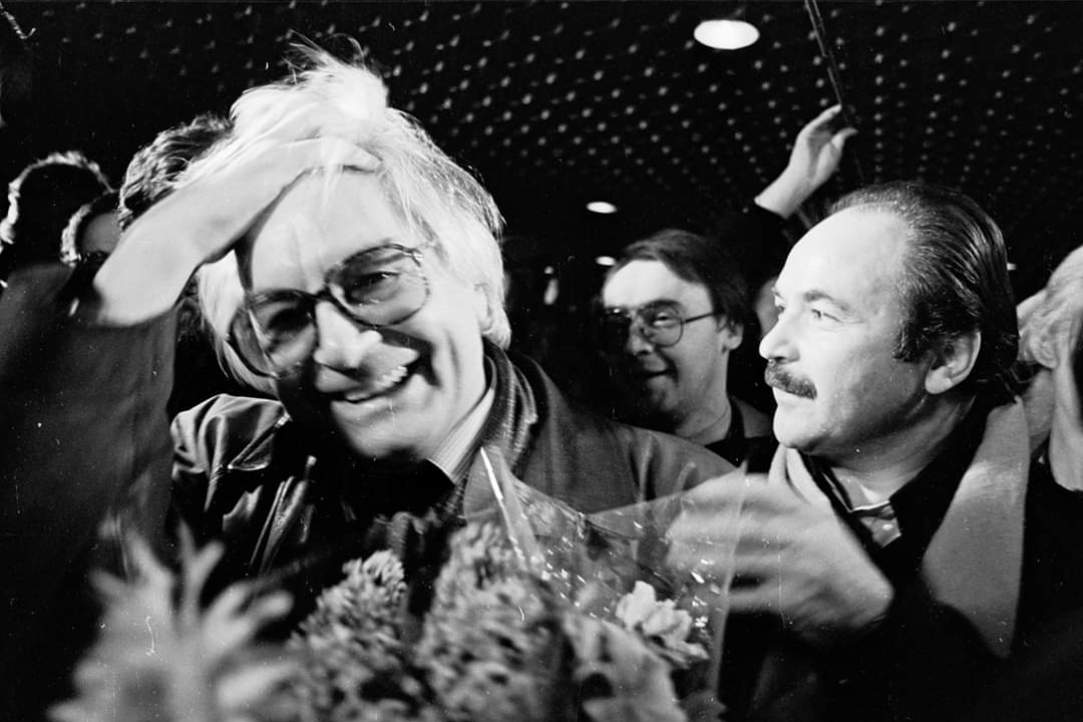

"СССР заманивает обратно выдающихся политических эмигрантов"

В архиве Проектной лаборатории по изучению творчества Ю.П.Любимова и режиссерского театра XX-XXI вв НИУ ВШЭ размещены новые материалы - статьи английских журналистов о том, как исподволь готовилось, а затем происходило возвращение на родину лишенного гражданства Ю.П. Любимова и других замечательных деятелей русской культуры советского времени. Статья Элизабет Такер в The Washington Post от 24 июня 1986 года так и называется "СССР заманивает обратно выдающихся политических эмигрантов". Конечно, это взгляд издалека, взгляд, не всегда четко различавший контуры происходящего, но и он интересен.

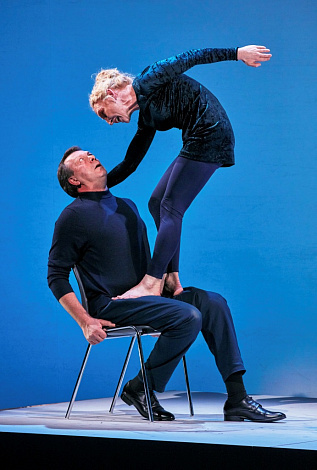

Театр не с нуля, или о "Медее" Наставшева

Завершается 2020-й год, а вместе с ним учебный семестр. Студенты НИУ ВШЭ, выбравшие в качестве дополнительного профиля майнор "Театр с нуля", написали очередную рецензию. В этот раз о спектакле латвийского и российского режиссера Владислава Наставшева "Медея", поставленного по великой античной трагедии. Название курса не случайно: его слушатели - студенты самых разных факультетов, в том числе и не гуманитарных. Это двухгодичный майнор, он состоит из четырех взаимосвязанных дисциплин: "Cовременный театр и театральные системы прошлого", "Театр и историческая память", "История драматургии и театра Нового времени в Европе и России", "Театральные и перформативные практики (XX - XXI вв)". Лекции, семинары, рецензии, которые пишут студенты, дискуссии, в которых они участвуют, - всё работает на выполнение главной задачи: сформировать вдумчивых и глубоких зрителей, ценителей театрального искусства.

На базе Проектной лаборатории по изучению творчества Ю.П.Любимова и режиссерского театра XX-XXI вв. НИУ ВШЭ созданы и другие учебные курсы. Для студентов-гуманитариев в течение трех лет работает минор «История театра», а на общеуниверситетский факультатив «Театр ХХ-XXI веков: многоязычие режиссерских поисков» приглашаются не только заинтересованные студенты, но вообще все желающие.

Но вернемся к "Медее" Наставшева. Именно этот спектакль возник не случайно: лекции в прошедшем семестре студентам-третьекурсникам читал Антон Хитров.

Так что мысль предложить студентам поразмышлять над одним из спектаклей режиссера возникла неслучайно. Занятия в следующем полугодии, кроме сотрудников лаборатории, будут вести приглашенные специалисты, хорошо известные в театральном мире, - Оксана Ефременко (Новосибирск) Юлия Клейман (С.Петербург), Ольга Купцова и Кристина Матвиенко (Москва).

Куда пойти драматургу

Не очень-то охотно режиссеры ставят современные пьесы — боятся, что кассы не будет. «Если на афише написано: «Анна Батурина, «Фронтовичка» (а спектакль, кстати, был номинирован на «Золотую маску») — ползала сидит, — говорил Николай Коляда. – Если Шекспир, «Гамлет» — все билеты проданы». Как же пробиться на сцену молодому драматургу? А где можно прочитать его пьесу?

Достоевский и Оболдуев для сцены

В знаменитой Театральной библиотеке, которую сейчас все знают как Библиотеку по искусству, или РГБИ, прошла очередная научная конференция. В этот раз театроведы, архивариусы, библиографы, искусствоведы и филологи - люди разных профессий, но близких интересов - собрались на "Четырнадцатые Международные научные чтения: Театральная книга между прошлым и будущим". Многие – в том числе и благодаря регулярным конференциям в РГБИ – хорошо знакомы. Как всегда, появились новые, в том числе совсем молодые, лица и возникла теплая домашняя атмосфера. Несмотря на зум. В связи с литературной основой спектакля, который не обязательно ставится по пьесе, возникла проблема жанра – театральной инсценировки? сценической композиции? сценария? – и этот вопрос оказался центральным. Его поставила в своем докладе бессменный собиратель конференции, директор библиотеки Ада Колганова. А говорили о многом.

Как студенты "читают" спектакль Серебренникова

Мы живем в эпоху плюрализма театральной культуры. Вот почему на майноре "Театр с нуля", разработанном сотрудниками Проектной лаборатории по изучению творчества Ю.П.Любимова и режиссерского театра НИУ ВШЭ, студенты знакомятся с очень разными типами театра, с работами режиссеров с разным театральным почерком. Думают о театре, говорят о театре, пишут о театре. Лучшие работы студентов размещены на странице лаборатории. Они вполне заслуживает этого - читать их не менее интересно, чем отклики на спектакли ведущих критиков. На этот раз собрание студенческих рецензий пополнили размышления о спектакле Кирилла Серебренникова "Лес". И хотя с момента выхода этой работы режиссера прошло немало времени, читая эти театральные эссе, понимаешь, как современен этот спектакль.