Тема «мы помним»

12-13 декабря в Департаменте иностранных языков прошла Международная научно-практическая конференция «Языковое образование: традиции и современность», посвященная памяти доктора педагогических наук, профессора Елены Николаевны Солововой.

.jpg)

Не сдавался и таким же неостановимым был и он сам. “Барьеры, через которые каждый день приходилось перешагивать, — это пустяк, - писал он. Заборы, в которых с трудом находили щели, чтобы идти дальше, — в конце концов, это тоже преодолимо. Но были и стены, через которые не перелезешь, о которые бились головой, возле которых садились мои товарищи, и я среди них, в утомлении и безразличии, а потом поднимались и шли обходным путем. А обходной путь длится иногда годы и годы” (Юрский С. Ю. Кто держит паузу. 2-е изд. доп. М.: Искусство, 1989). В середине 1970-х в его родном городе перед ним “окончательно закрылись двери телевидения, радио, кино, газет…” Из всех передач вырезались все куски, в которых он участвовал, все теле- и радиопостановки с его участием отменялись. И тогда он попрощался со своим театром – с БДТ - и решил переехать в Москву. Тут были свои препятствия.

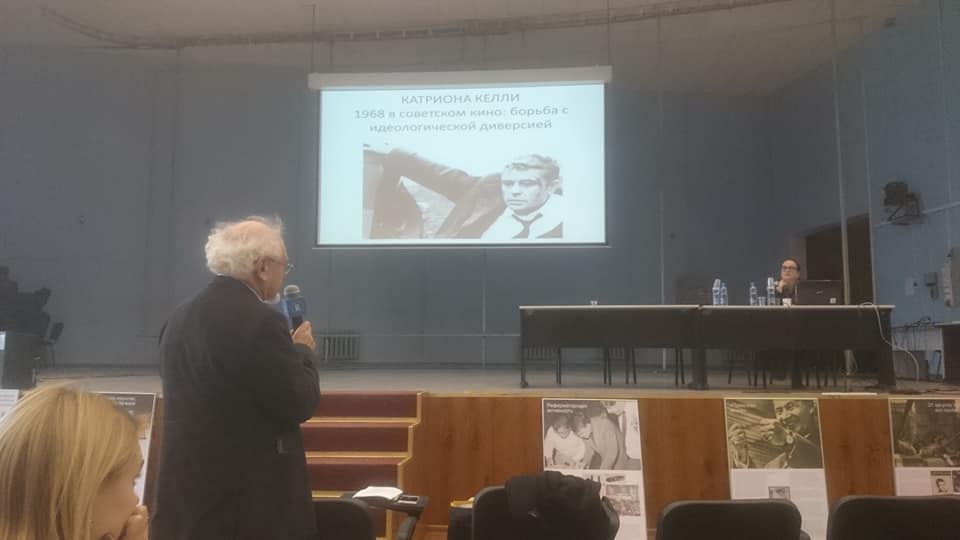

25 – 26 – 27 октября были чрезвычайно наполненными: на факультете гуманитарных наук НИУ ВШЭ проходила междисциплинарная конференция “ЭХО 1968 ГОДА. ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ СПУСТЯ. 1968/2018”.

Философы размышляли о предпосылках появления во Франции ”новой философии”». Социологи анализировали результаты опросов, позволяющих понять, что осталось в массовой памяти о «пражской весне». Лингвисты показали, как отразились 1960-е в словах и образах современного русского языка. Архивисты рассказывали о том, как представлены пражские и не только пражские дни 68-го в собрании российских и чешских архивов.

Филологи – о неофициальной литературе и рецепции событий «пражской весны» в творчестве чешских и русских поэтов.

А еще был просмотр кинохроники тех августовских дней из Национального киноархива Чехии – это кадры, отснятые профессионалами и любителями в разных городах Чехословакии. Показавший их Томаш Хала, киновед из Праги, потом еще и прочитал о них часовую лекцию. В один из вечеров смотрели, а потом и обсуждали, полную версию документального фильма «Оскар» - об Оскаре Рабине и истории советского неофициального искусства. Представил фильм режиссер Е. Цымбал, снявший его совместно с А. Смолянским.

Всё вместе и создало ту поразительную атмосферу, когда на научных заседаниях каждое выступление звучало как проникновенное слово о пережитом.Конференция закончилась, а вместе с тем не завершилась. И дело даже не в том, что услышанное, увиденное, прочувствованное в эти три осенних дня эмоционально не отпускает, побуждает что-то перечитать, какие-то свои суждения пересмотреть… Дело в том, что трёхдневное это событие реально не завершилось, потому что рядом с конференцией проходила выставка, инициированная и подготовленная все тем же оргкомитетом. Посмотреть ее можно до сих пор. И не только в Басманном корпусе НИУ ВШЭ, но и в пространстве Интернета. Виртуальная выставка “1968: Историческая ретроспектива” находится здесь:https://philology.hse.ru/1968/exhibition1968/